"Architettura: questione di stile" di Ciro Lomonte

- Dettagli

- Category: Arte e spettacolo

- Creato: 16 Maggio 2018

- Scritto da Redazione Culturelite

- Hits: 2728

Fra le cattive abitudini degli italiani va inclusa quella, diffusa persino fra le persone colte, di utilizzare in modo scorretto termini architettonici dal significato inequivocabile.

Fra le cattive abitudini degli italiani va inclusa quella, diffusa persino fra le persone colte, di utilizzare in modo scorretto termini architettonici dal significato inequivocabile.Anfiteatro, per esempio, è la tipica costruzione romana in cui l’area per lo spettacolo e i giochi gladiatori è racchiusa dentro una cavea ellittica (il più famoso è l’Anfiteatro Flavio, alias Colosseo). Molti, però, chiamano disinvoltamente anfiteatri i teatri greci o romani, caratterizzati dalla cavea semicircolare, come se il prefisso “anfi” volesse dire “metà” piuttosto che “tutt’intorno” oppure “doppio”. Forse l’uso è derivato, per successivi passaggi, da anfiteatro anatomico e aula ad anfiteatro, ma la storia di un errore non giustifica l’errore stesso.

Siamo l’unico Paese in cui palazzo, vocabolo che designa esclusivamente le architetture dell’autorità o le case dei nobili, sta divenendo sinonimo di edificio condominiale. D’altra parte, esteticamente è ormai l’avverbio magico che consente di spostarsi in un battibaleno dalla noia del quotidiano alla dimensione misteriosa della bellezza, che i più considerano tanto piacevole quanto inutile. È frequente sentirsi chiedere “ti piace l’estetica di quel palazzo?”, che, tradotto, significa più o meno “ti sembra riuscita la soluzione epidermica di quel caseggiato?”. Pazienza per coloro che credono ancora che l’estetica sia un settore della filosofia che indaga sulla bellezza artistica.

Alcuni ritengono che tale fenomeno sia indice dell’evoluzione della lingua italiana e come tale vada addirittura codificato. Questa è l’opinione, per esempio, di Giacomo Devoto e Gian Carlo Oli, autori del noto dizionario[1]. In realtà, se la maggioranza impiega malamente queste parole è perché ne ignora il preciso significato disciplinare e ciò nonostante è convinta di potere elevare la propria ignoranza e il proprio cattivo gusto al rango di norma artistica. Ormai, in Italia sono tutti architetti, con idee precise su come si costruisca una bella casa (magari abusiva).

Sulla base di queste premesse si comprende meglio perché il Bel Paese detenga due primati contraddittori: non esiste un’altra nazione con la stessa quantità di capolavori architettonici, ma le città contemporanee sono tra le più brutte del mondo.

Antico & mediterraneo

Una pubblicità radiofonica dichiara che i mobili prodotti in una fabbrica “immersa nel verde mare della Brianza” sarebbero gli unici in autentico stile marina. Anche in questo caso è necessaria una traduzione. Si tratta infatti di robusti mobili di legno con rinforzi di ottone che, originariamente, si trovavano solo sulle navi. Questi oggetti di arredamento, oggi divenuti di moda, venivano svenduti quando si procedeva al disarmo di alcuni tipi di nave, ma, al di là di questo, non hanno caratteristiche tali da costituire un vero e proprio stile. C’è da chiedersi poi da dove venga la specificazione marina.

I mobili che però hanno più fortuna sul mercato italiano sono quelli in stile antico, meglio se vero antico. Peccato che non esista uno stile antico (o uno stile medievale, altro preziosismo linguistico dei nostri giorni), ma un’infinità di stili del passato.

Al Sud è stata introdotta pure un’altra ardita categoria architettonica, lo stile mediterraneo. Le case in questo stile sono quelle degli agglomerati balneari, con pareti rivestite di bianco intonaco rustico, goffi loggiati dalle aperture rigorosamente ad arco, tegole e mattoni di cotto nelle cornici e nei parapetti, inferriate dal vago sapore andaluso.

In questo caso gli elementi caratterizzanti sono molti, ma non bastano a originare uno stile architettonico, perché i manufatti in questione sono irrimediabilmente brutti. Una parte della responsabilità della diffusione di questa moda costruttiva (e della sua catalogazione) l’hanno quelle riviste che godono di grande fortuna commerciale perché alimentano l’illusione delle matres familias italiane di essere architetti mancati.

Di architettura mediterranea, in verità, si potrebbe parlare, perché esistono alcuni elementi comuni all’edilizia minore tradizionale nei Paesi che si affacciano sul mare nostrum. Ma si tratta di una serie di criteri ispiratori, sedimentati nel gusto popolare e nelle conoscenze costruttive delle maestranze, che non hanno nulla a che vedere con il presunto stile mediterraneo.

Errore o sintomo?

A questo punto è indispensabile una precisazione di fondo. In architettura e nelle altre arti figurative, come pure nell’arredamento, stile non è sinonimo di gusto o di linee formali generiche.

Con questo termine viene indicato il complesso dei caratteri propri di un periodo della storia dell’arte. Dato che la ricerca disciplinare sovrintende la precisa classificazione di ogni stile, è lecito aggiungere un attributo al sostantivo solo dopo che gli esperti ne abbiano fornito una definizione. Si può dire quindi stile bizantino o stile floreale, ma non stile inglese.

Questo approccio metodico alle epoche artistiche risale al tempo dell’Enciclopédie di Diderot e D’Alembert.

“È nel Settecento, infatti, che la parola “stile” diventa l’antitesi di “maniera” anziché un suo sinonimo. Goethe, ad esempio, considera lo stile (quello greco) come un carattere oggettivo; lo stile diventa una specie di “valore assoluto, che trascende la personalità di un artista”. In questo senso viene codificato anche da Quatremère de Quincy nel Dictionnaire Méthodique. Lo stile viene inteso non più come un linguaggio collettivo (come era stato, ad esempio, il Gotico) bensì come un sistema oggettivo di forme, che include tutti i contenuti”[2].

Il limite più evidente di tale concezione razionalista, che ha l’indubbio vantaggio di descrivere sinteticamente i risultati dell’analisi storica, è quello di incasellare artificiosamente molteplici eccezioni dentro una regola. È risaputo che il vero artista, anche quando contribuisce all’elaborazione di un canone, lo applica alla singola opera con sorprendente libertà.

Peraltro le grandi architetture del passato sono raramente espressione di un solo stile. La normalità è costituita da casi paragonabili alle matriosche[3]: l’esterno è opera di epoche e maniere differenti rispetto all’interno, e quest’ultimo contiene parti aggiunte al nucleo originale o decorate in modo diverso. A volte ciò è dovuto a motivi pratici, come la raccolta graduale dei fondi necessari a completare la costruzione.

Ciò è vero anche nel caso di quegli edifici sottoposti a restauro mimetico da Viollet Le Duc per ripristinare un’unità stilistica mai esistita, con lo spirito che avrebbe avuto l’architetto primitivo se fosse tornato in vita. Il risultato finale è un contenitore ottocentesco, anch’esso storicizzato, che soggioga con prepotenza tutti gli interventi precedenti.

Vale la pena considerare che gli architetti del passato (e i loro committenti) avevano una grande libertà di spirito nel mettere le mani sulle opere dei loro predecessori, perché erano convinti di operare nella continuità della ricerca del bello.

Forse è questa stessa ricerca del bello che anima la gente, in modo inconscio e senza gli strumenti culturali adeguati, a circondarsi di oggetti e decorazioni architettoniche in stile. Il profano non si rende conto, perché gli hanno confuso le idee gli architetti prigionieri delle ragnatele ideologiche razionaliste, che la bellezza non è questione di stile.

Architettura senza aggettivi

La riflessione sull’uso improprio del termine stile può fornire, inaspettatamente, alcuni spunti per tirare fuori l’architettura dal vicolo cieco in cui si trova attualmente. Si è detto della libertà di spirito degli artisti preilluministi: essi non si ponevano domande su quale stile adottare. Anche la “maniera” (il verso che gli allievi facevano al maestro quando non riuscivano a superarlo) obbediva all’intenzione di produrre bellezza, in un continuo sforzo di superamento che permetteva di guardare al passato con grande spregiudicatezza. Esistevano solo linguaggi comuni a un periodo o a un’area geografica, che a volte divenivano koinè di aree più estese.

Nel Rinascimento comincia un processo di irrigidimento immanentista che si basa sul tentativo di razionalizzare la produzione artistica. I grandi trattatisti del Quattro-Cinquecento si sforzano di definire la bellezza architettonica attraverso la codificazione dell’ordine classico, accantonando l’apparente disordine e la casualità del metodo creativo medievale.

L’Illuminismo fa un passo ulteriore, tentando addirittura di misurare la bellezza. Gli architetti si impegnano a controllare e verificare criticamente la scelta del proprio linguaggio, in funzione della comunicazione di un’idea e di un messaggio. La classificazione astratta degli stili è strumentale a questo intento.

Per alcuni maestri del Movimento Moderno (Loos, Gropius, Le Corbusier) la bellezza non esiste. Compito dell’architettura è cercare la risposta razionale alle esigenze funzionali delle metropoli industriali. Il desiderio della bellezza, tuttavia, è insito nella natura umana ed è persino riduttivo parlarne in termini di esigenza spirituale, secondo il meccanicismo di Le Corbusier, il quale si ingegnava di produrre manufatti a reazione poetica.

La bellezza architettonica non si trova nelle formule e neppure nelle copie. Si può affermare che si trova nell’imitazione dell’architettura del creato (il suggerimento è di Antoni Gaudí). Farsi imitatori in questo senso comporta soprattutto l’impegno di coltivare l’arte, in quanto virtù dell’intelletto pratico, fino a penetrare le leggi compositive della natura, all’uomo connaturali. Delle esperienze artistiche del passato occorre cogliere il valore profondo, non gli aspetti epidermici.

Se questo approccio alla composizione architettonica è corretto, non c’è bisogno di stilare altri Manifesti come hanno fatto tutte le conventicole moderne ridicolizzate da Tom Wolfe[4] né di creare nuovi stili. Bastano quelli storici, guardati con l’autonomia di giudizio sufficiente a comprendere che, per esempio, tra l’idea di barocco e le opere di quell’epoca esistono differenze articolate e sostanziali.

Oltre lo stile

Per concludere queste osservazioni provocatorie sullo stile, occorre aggiungere che in passato le forme erano elaborate in stretta adesione ai contenuti degli edifici. Soltanto con l’Illuminismo la composizione volumetrica e le decorazioni (nate come simboli) diventano gusci vuoti.

Vitruvio, nel I secolo a. C., scriveva che l’architettura deve rispondere a tre requisiti irrinunciabili: firmitas, utilitas e venustas[5]. Perché un edificio sia un’opera d’arte occorre che la forma sia rispondente alla funzione, oltre ad avere una struttura costruttiva soddisfacente. La comprensione del corretto rapporto tra utilitas e venustas è indispensabile per superare gli equivoci della ricerca stilistica. Per utilitas non si intende la serie di motivi economici (bene utile) che possono determinare la decisione di realizzare un’architettura, bensì l’amore per quell’arte (bene onesto) capace di servire e manifestare gli scopi profondi della vita e dell’attività dell’uomo.

La ricerca del bene utile può produrre mostruosi giocattoli pubblicitari come l’AT&T Building a New York o La Grande Arche della Défense a Parigi, ma è radicalmente incapace di riprodurre la magia del Campo dei miracoli a Pisa o di trovare i fondi per realizzare un manufatto tanto inutile quanto la Piramide di Cheope.

Il rapporto tra utilitas e venustas è armonioso nelle civiltà equilibrate. Non a caso, nel Medioevo, a una concezione gerarchica della società e dei princìpi che la reggevano corrispondeva un’attenzione artistica misurata sui fini. L’architettura era la principale tra le arti figurative perché serviva a coordinarle tutte in relazione al fine più importante, la costruzione delle cattedrali. Le altre costruzioni (il palazzo del governo, gli edifici pubblici, i palazzi nobiliari, le case) ricevevano cure gradualmente inferiori.

La forma non era una maschera indifferente alla scatola cranica a cui potremmo assimilare la struttura dell’edificio. Essa era la composizione creativa e organica di ossa, muscoli, pelle, e persino dell’anima, in quanto riusciva ad esprimere iconologicamente la vita accolta nell’edificio stesso. L’orizzontalismo materialista dei nostri giorni ha generato solo confusione. Non si tratta neanche più di progettare stazioni ferroviarie o stadi di calcio come se fossero cattedrali. Le matres familias di cui si è già detto pretendono che gli architetti disegnino bagni più lussuosi di un salotto rococò. Sarebbe interessante verificare le soluzioni adatte in quest’ultimo caso a integrare utilitas e venustas.

Alcuni sostengono che questo sia il tributo da pagare per ottenere la convivenza pacifica nella nostra civiltà pluralista. Ma anche le civiltà del passato erano pluraliste, capaci a volte di costruire a pochi passi l’una dall’altra una chiesa cattolica, un’altra ortodossa, una moschea e una sinagoga.

Bisogna tener presente che il pensiero realista riconosce e valorizza le differenze tra gli uomini e ne rispetta la libertà, proprio perché è fondato sulla ricerca onesta della verità. Il razionalismo, invece, tende a livellare tutte le opinioni cercando una omogeneità amorfa e disumana.

Quindi la frattura che rende difficile ottenere nell’iter progettuale l’armonia tra firmitas, utilitas e venustas è interna all’uomo contemporaneo. Ricomporre l’unità è possibile volta per volta se architetto e committente, insieme, fanno lo sforzo di determinare la scala di valori alla quale si ispirano e che vogliono esprimere nell’opera architettonica.

Ad alcuni può sembrare paradossale, ma questo metodo, a prima vista frammentario, è un efficace antidoto alla babele di linguaggi dell’architettura contemporanea. I protagonisti attuali di questa disciplina, infatti, sono delle primedonne mosse dal desiderio di lasciare un segno chiassoso e originale. La forma, nelle loro opere, è quasi del tutto estranea ai contenuti.

[1] Cfr la Prefazione a G. Devoto – G. C. Oli, Il dizionario della lingua italiana, Le Monnier, Firenze 1990.

[2] Luciano Patetta, L’architettura dell’Eclettismo (Fonti, teorie, modelli 1750-1900), Mazzotta, Milano 1975, p. 42.

[3] Le bamboline russe di misura decrescente, l’una inserita dentro l’altra.

[4] Tom Wolfe, Maledetti architetti, Bompiani, Milano 1982.

[5] Marco Vitruvio Pollione, De architectura, Edizioni Studio Tesi, Venezia 1992, p. 28.

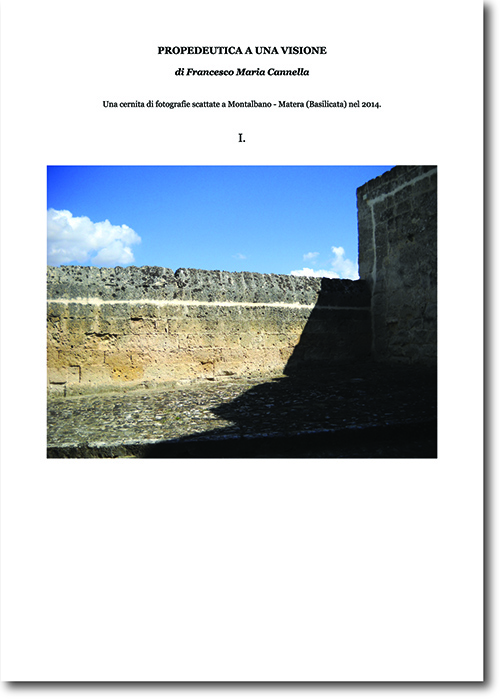

la foto che apre il testo: Gli pseudo palazzi del sacco di Palermo e la pseudo mobilità sostenibile