“Tra consonanze e alterità” di Rossella Cerniglia

- Dettagli

- Category: Scritture

- Creato: 19 Marzo 2019

- Scritto da Redazione Culturelite

- Hits: 1725

Sono sempre stata assorbita dal pensiero di ciò che è caduco. Per chi guarda al senso dell’esistenza è difficile allontanare l’idea e il sentimento di una lenta estenuazione e di una inesorabile fine. È un pensiero che vive di una lunga macerazione, di una estenuante malattia, di una morbosa e dolce, a volte, placida agonia. È un pensiero tanto intriso di tutte le cose, dell’andare verso, del naufragare, del viversi dentro in una tale costante dimensione. Quietamente, subdolamente, trascina in quella conca cedevole della vita che è prossima al suo baratro. Talvolta, nel dramma esistenziale, appare quale verità acquiescente che riposa in noi in un’amarezza pacata, trattenuta quasi da un’ultima dolcezza. Di fronte al lento maturare della fine, ogni realtà è arresa: ogni bellezza e ogni grandezza divengono allora memorabili proprio in virtù di essa.

Sono sempre stata assorbita dal pensiero di ciò che è caduco. Per chi guarda al senso dell’esistenza è difficile allontanare l’idea e il sentimento di una lenta estenuazione e di una inesorabile fine. È un pensiero che vive di una lunga macerazione, di una estenuante malattia, di una morbosa e dolce, a volte, placida agonia. È un pensiero tanto intriso di tutte le cose, dell’andare verso, del naufragare, del viversi dentro in una tale costante dimensione. Quietamente, subdolamente, trascina in quella conca cedevole della vita che è prossima al suo baratro. Talvolta, nel dramma esistenziale, appare quale verità acquiescente che riposa in noi in un’amarezza pacata, trattenuta quasi da un’ultima dolcezza. Di fronte al lento maturare della fine, ogni realtà è arresa: ogni bellezza e ogni grandezza divengono allora memorabili proprio in virtù di essa.Con questo spirito accolgo la pienezza che dilegua, soffro il pensiero della bellezza, della potenza, della grandezza e della maestà di ogni forma che dilegua.

Il poeta spagnolo Luis Cernuda ha cantato la malinconia che è in questo lento inabissarsi, nell’inesausto dileguare di ogni forma. In particolare, nel poemetto Il Cesare, ne ha tracciato il senso, nostalgico e malinconico: gloria e grandezza, qui, impallidiscono e sviliscono lo stesso passato, preannunciando un epilogo amaro, in una sorta di agonia dell’anima. Una bellissima e conturbante prova che dà immagine e sostanza al morire degli stessi sogni sui quali poggia il nostro stesso essere, la nostra vita. E il lento sfinimento, pacato e tuttavia esacerbante, è preludio al nulla della morte.

Nel Cesare è la grandezza che esala l’ultimo respiro, l’ultimo pensiero, l’ultimo sentimento, l’ultimo amore. Egli sta su un’isola (Capri, volontario esilio e ultima residenza dell’imperatore Tiberio, a cui si ispira la figura ), su una rocca scoscesa, inaccessibile, sola dimora adatta a lui. Intorno è solitudine, lo seguono errabondi pensieri, ricordi fugaci, malate fantasie. Si dipanano con travaglio e lentezza, si insinuano nelle certezze granitiche, aprendo faglie in lui, in lui “padrone di sé e in sé del mondo”. In un eremo custodito, ma ostile, in un ozio voluto ed attediato trascorre il suo ultimo tempo. Tutto è languore: lo riscuote, a volte, una sferza d’energia, un eros subito acquietato, tramortito dall’estenuazione, compresso dalla recrudescenza di un tormento implacabile. Ed è il tormento di fronte alla fanciullezza fragile, sottomessa: “Pel piacere son vecchio. Voglio, a volte, /presso la pubertà arresa, ricambiarla / anch’io in modo perfetto. (…) “ma no: meglio(…) umiliarla, mentre striscio su di essa, / come lumaca su petalo nuovo (…). Oppure è l’improvviso senso di pienezza che ha un risveglio, un guizzo; ma l’idea delle ancora intatte energie cede presto al senso del caduco, della senescenza, della fine incombente: ”In qualche istante / sento la gioventù in me, piena, perenne, / (…) E non sembrano gli anni già vissuti / menomarla; (…) Ma poi, in un altro / istante, l’incalzante tempo aggrava il fardello di cui vorrei disfarmi.” Il ripiegarsi dell’uomo sui propri pensieri, il discutere di sé a sé nell’ozio, il senso dell’esaustività d’ogni desiderio conduce ai confini del tedio e della nausea: “Ma forse la sazietà non insidia / tutto, amore e capriccio?/ Perché incolpare, e di che, alcuno?” Il passato sembra stagnare, talvolta, in una zona lontana, rarefatta che è quasi estraneità da sé, non appartenenza a quel che pure era. Egli ha conosciuto la grandezza, il potere: “Il potere, chi mai lo conosce / come me? Il potere che corrompe / lo spirito, come un’infermità occulta / fa con la carne. Tuttavia è divino, / poiché isolato mi destina / a vedere lontane le creature, / come le vede l’aquila volando alta nell’aria.” Ora, la lacerazione svilisce il ricordo, nel presente la paura lo assale. La paura che la quiete sia attentata dal pugnale nemico nascosto nell’ombra: “Ma ecco suona cauto un calpestio (…) e m’angoscia un rumore inesistente / ognora.” (…). È così debole ormai il vittorioso / che il peso d’una piuma lo atterrisce.”

Il suo discorrere lo conduce inesorabile tra passato e presente, tra odio e amore, tra sogni, fantasie, speranze non realizzate, in un tormento, che la distanza dalla vita pienamente partecipata, lenisce e ottunde in un abbraccio o in un addio ultimo a quanto è stato il suo stesso essere e la sua stessa vita.

Conosco un altro grande uomo, un personaggio anch’esso esemplare e somigliante per statura e incisività al Cesare cernudiano, che nei versi di un altro magistrale poeta, parla o potrebbe parlare una lingua sostanzialmente affine. Una lingua imbevuta di sogno e di tristezze, intessuta di nostalgie e di rimpianto, ma, soprattutto, una lingua che è ormai della distanza, una lingua e un pensiero che sottolineano il distacco dalle cose del mondo e dalla stessa vita.

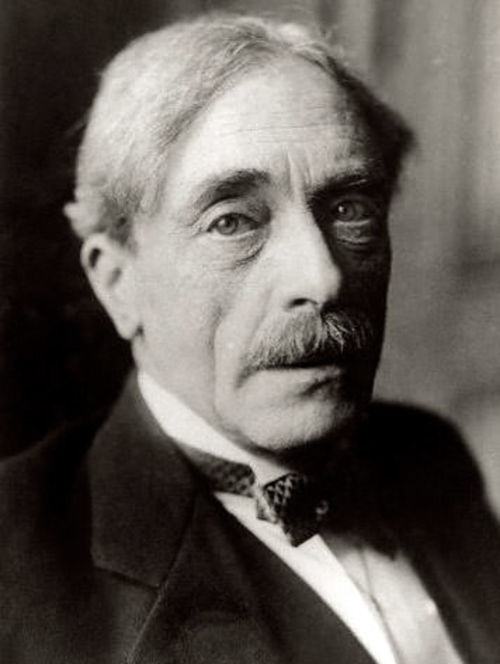

È il genio di Napoleone così come appare all’immaginazione del Manzoni che lo celebra nell’ode Il cinque maggio: la fine, tutta umana, di tanta grandezza, di tanto scalpore, di tanto plauso eppure di tanta ostilità e rancore. Ci appare, qui, non più nell’epopea guerriera, non nella sontuosa veste imperiale, ma nella dimensione di un travaglio tutto interiore, in cui il passato è svilito e il senso e il valore d’ogni cosa si attenua in prossimità della fine.

Certo la grandezza della figura, commisurata alla solitudine e alla chiusa sofferenza di quegli estremi momenti, si colora, come avviene per Il Cesare cernudiano, di un fascino chiaroscurale nuovo che diviene sostanza stessa della poesia: “E sparve, e i dì nell’ozio/ chiuse in sì breve sponda” e ancora “ Oh quante volte, al tacito/ morir d’un giorno inerte, / chinati i rai fulminei, / le braccia al sen conserte, / stette e dei dì che furono / l’assalse il sovvenir!” Di fronte al vuoto e al senso di frustrazione e nullificazione presente è il passato, più e meno glorioso, a far sentire la sua voce, a rinascere e a rivivere nei suoi picchi radiosi e nelle sue ombre, nei suoi vertici e nei suoi abissi, nelle fortune e nelle miserie: “E ripensò le mobili / tende e i percossi valli / e il lampo dei manipoli, / e l’onda dei cavalli…” Ma è un passato diluito nell’ormai fatale distanza dal tutto, nell’ormai fatale lontananza dalla stessa vita, ha il senso doloroso della fugacità e della vanità del tutto.

È qui che poesia e poesia si fondono, qui che sentimento e sentimento si accorpano: nell’unica triste vicenda di una grandezza che declina portando con sé il senso di un universale dolore. Questo è il luogo dove ciò che non è detto parla grandiosamente attraverso pochi essenziali tratti. Vi è sottesa la rassegnazione e la sconfitta, lo sconforto che chiude in un piccolo senso ciò che è stato grande, che offusca la potenza, il turbine del divenire e di un destino che ha scritto grandi cose. In questa pietas che scorge l’uomo – il grande, l’eroe, il potente – farsi piccolo e fragile nell’interiore vicenda di solitudine che il destino della finitezza e della morte schiude, è l’elemento quanto vuoi esile di comunione tra i due testi e tra i due personaggi. Il Cesare cernudiano potrebbe ben prestare parole e pensieri e sentimenti all’altro e viceversa, e questo, benché l’aspetto formale dei due testi poetici rimanga estraneo a ogni somiglianza e contiguità. Così, nonostante la diversità e peculiarità del vissuto, la prossimità della morte accomuna i due uomini in un sentimento unico, in una più profonda identità che include e coinvolge l’intera condizione umana.