Il calendario 2025 di Lorenzo Maria Bottari - di Antonio Martorana

- Dettagli

- Category: Arte e spettacolo

- Creato: 05 Agosto 2025

- Scritto da Redazione Culturelite

- Hits: 479

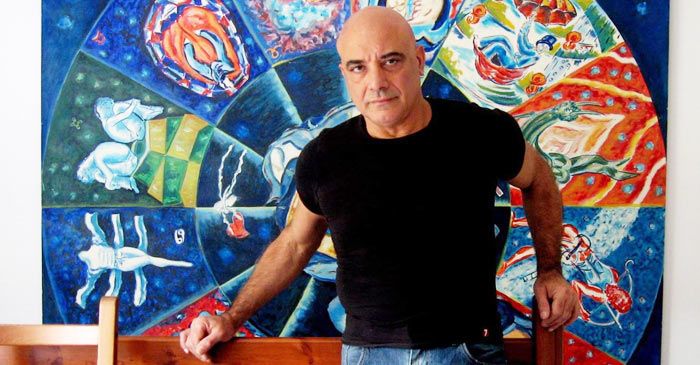

Il codice segnico adottato da Lorenzo Maria Bottari, quale risultato dell’elaborazione di un personalissimo linguaggio figurativo dalla squillante policromia, a partire dall’apprendistato alla scuola di Corrado Cagli sino alla maturazione nel clima transavanguardistico, si declina nella cifra di una morfologia organica, tesa a rendere, in una suggestiva invenzione affabulatoria, le icone mitiche, leggendarie, naturali, artistiche e storiche di quell’universo di colori che è la Sicilia.

Il codice segnico adottato da Lorenzo Maria Bottari, quale risultato dell’elaborazione di un personalissimo linguaggio figurativo dalla squillante policromia, a partire dall’apprendistato alla scuola di Corrado Cagli sino alla maturazione nel clima transavanguardistico, si declina nella cifra di una morfologia organica, tesa a rendere, in una suggestiva invenzione affabulatoria, le icone mitiche, leggendarie, naturali, artistiche e storiche di quell’universo di colori che è la Sicilia.

A connotare la sua opera è un individualismo prorompente, assetato di libertà, che, esprimendosi «nel coacervo di ciò che diciamo post-moderno» (Franco Solmi), si realizza nel recupero delle forme, pur tenendosi l’artista a distanza dalla tradizione, come pure dalla “purezza” di certo proto-concettualismo o concettualismo in voga negli anni sessanta del secolo scorso.

Oggi quel codice, con la varietà delle sue opzioni poetiche e formali, lascia una traccia indelebile nel calendari con cui l’artista palermitano si appresta a salutare l’anno che tra poco non tarderà a bussare alle porte: il 2025.

A questo raffinato palinsesto Bottari affida la traduzione in valori plastici del viaggio compiuto lungo i crinali sottili e quasi impalpabili che separano la realtà di quella che viene definita «meno di una nazione, ma più di una ragione», dal mito e dalla fiaba del mondo ludico circense, che «sulla nave dell’arte scenica attraversa il mare del tempo» (Simone Nebbia). Vero è che questo mondo, per ovvie ragioni tematiche, risulta assente nel calendario, ma noi vogliamo considerarlo eternamente vivo e palpitante nell’immaginario di Bottari per la sua forza simbolica, in quanto addizione fantastica di cuore, più polvere, più lacrime, più sberleggi, più sputi, più calci nel sedere, più torte in faccia: un vero caleidoscopio emozionale, riverberante, nei suoi infiniti colpi di scena, la fuggevolezza e la provvisorietà del vivere, tali da indirizzare il destino verso la luce o verso l’oscurità.

Chi può ammirare nei cataloghi di Bottari l’iconografia dedicata ai clowns, agli acrobati e alle cavallerizze, rimarrà colpito dalla magia compositiva con cui l’artista rende la poesis del mondo circense, nella sua stratificazione di reale e di immaginario, di onirico e di grottesco, in un allestimento scenico che diventa lente con cui guardare il mondo.

Sfogliando il calendario, vediamo come l’artista ricompone armoniosamente i pezzi smontati della mitologia e dell’arte isolane, senza incorrere nella retorica della prospettazione dello stereotipo della Sicilia-mondo, «microcosmo che accoglie in forme miniaturizzate ma nette tutti i beni e tutti i mali» (Giuseppe Giarrizzo). È evidente che il suo cammino vada nella direzione, come ha rilevato Ibrahim Kodra, della scoperta «di tutto ciò che è inatteso e poetico della bella e storica Sicilia che rappresenta l’intreccio di quel linguaggio storico che gli uomini hanno voluto sfiorare non tenendo conto della sua importanza».

Se possiamo parlare di incantesimo, a proposito dell’iconografia siciliana di Bottari, è perché in essa è assente qualsiasi ibridismo folcloristico. Vale dunque per lui ciò che Cesare Bradi rileva relativamente a Guttuso, nella sua monografia dedicata al pittore bagherese: «Questa sicilianità di Guttuso, per fortuna, non è folclore. Ma è quella consonanza segreta che lega alla madre, il fluido che monta da terra e perle vene risale il corpo, lo irrora come un altro sangue»[1].

Quello che siamo tentati di definire, vista la sua natura sui generis, il realismo magico di Bottari, che come una falda freatica ne alimenta la vena affabulatoria, non si spiega senza l’ascendenza di una terra che affascina già con il mito stesso delle sue origini, legate alla danza delle tre Ninfe.

Se l’attività, che gli ha procurato fama internazionale, costringe Bottari a frequenti peregrinazioni, egli non smette di sognare la sua terra natia, sia pure con il ciglio inumidito dalla nostalgia, ma alle sue orecchie arriva sempre da lontano il suono delle «trombe d’oro della solarità».

Le cellule segniche dell’universo antropologico siciliano presenti nel calendario, risultato della parcellizzazione, mentale e sentimentale nel contempo, di un viaggio visionario dentro un arcipelago di memorie ancestrali, fanno riemergere dal sottosuolo genetico e spirituale dell’artista, tutta la vibralità lirica di ogni pigmento materico, quale microscopico elemento granulare della campitura cromatica di ogni scena rappresentata.

La simantica della simbologia archetipica sottesa a quelle cellule, in piena corrispondenza con le grafie immaginative dell’artista, il cui germe si annida in quella che Hillman definisce la «base poetica della mente», esprime una potenzialità ampiamente rappresentativa della complessa pluralità del reale.

[1] (C. BRANDI, Guttuso, Milano, Fabbri Editori, 1987, p.5).