“Atti umani”, ovvero dell’umana crudeltà – di Maria Nivea Zagarella

- Dettagli

- Category: Scritture

- Creato: 11 Ottobre 2025

- Scritto da Redazione Culturelite

- Hits: 482

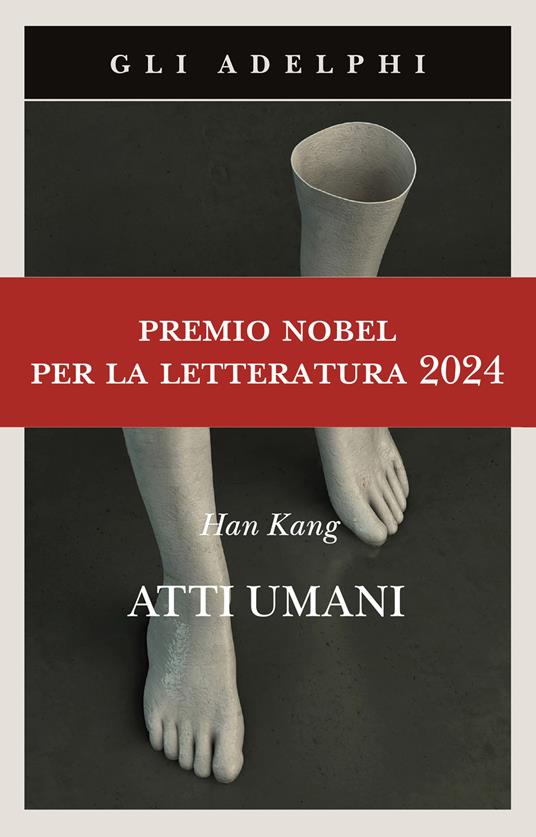

Mentre a Gaza la cronaca ha continuato a registrare fino a qualche giorno fa per opposte e inqualificabili responsabilità orrori indicibili fra stragi, fame e disperazione, e un simile scenario si prolunga invece in Ucraina, la rilettura del romanzo Atti umani (2014) della scrittrice sudcoreana, premio Nobel 2024, Han Kang acquista, e comunica, il triste sapore di un tragico assioma. Quello che segna la vita di un personaggio femminile del romanzo, Eun-sook, studentessa dell’ultimo anno del liceo nel 1980, ma nel 1985 redattrice di una piccola casa editrice tartassata dalla censura e lei stessa vittima ad opera di un ispettore di polizia di 7 schiaffi sulla guancia destra così forti che i capillari sullo zigomo destro scoppiarono e stille di sangue affiorarono sulla pelle lacerata. Eun-sook non ha più nessuna fiducia nell’umanità. Lo sguardo negli occhi delle persone, le credenze che abbracciavano, l’eloquenza con cui lo facevano non garantivano niente, lo sapeva. Sapeva che l’unica vita che le restasse era una vita soffocata da dubbi assillanti e fredde domande. Assillo interiore infatti di Han Kang (che presta soprattutto ai personaggi femminili sempre qualcosa di sé) è la domanda: <<Che cosa ci rende umani?>>. La nobiltà (interiore) o la barbarie? Eun-sook inclina alla seconda, come l’autrice che in questo romanzo tocca il punto più basso del suo pessimismo, e lo rincara attraverso le parole dell’anonimo Prigioniero (cap. IV), che sopravvissuto alle sottili e elaborate torture degli sgherri del dittatore Chun Doo-hwan per le manifestazioni/insurrezione del 1980 contro la legge marziale e per nuovi diritti dei lavoratori, si chiede: L’esperienza della crudeltà è l’unica cosa che ci accomuna come specie?, e conclude: Aspetto che la morte arrivi e mi mondi, mi liberi dal ricordo di tutte quelle morti sordide che perseguitano i miei giorni e le mie notti… Combatto con la mia stessa natura umana. Combatto con l’idea che la morte sia l’unico modo di sottrarmi ad essa.

Mentre a Gaza la cronaca ha continuato a registrare fino a qualche giorno fa per opposte e inqualificabili responsabilità orrori indicibili fra stragi, fame e disperazione, e un simile scenario si prolunga invece in Ucraina, la rilettura del romanzo Atti umani (2014) della scrittrice sudcoreana, premio Nobel 2024, Han Kang acquista, e comunica, il triste sapore di un tragico assioma. Quello che segna la vita di un personaggio femminile del romanzo, Eun-sook, studentessa dell’ultimo anno del liceo nel 1980, ma nel 1985 redattrice di una piccola casa editrice tartassata dalla censura e lei stessa vittima ad opera di un ispettore di polizia di 7 schiaffi sulla guancia destra così forti che i capillari sullo zigomo destro scoppiarono e stille di sangue affiorarono sulla pelle lacerata. Eun-sook non ha più nessuna fiducia nell’umanità. Lo sguardo negli occhi delle persone, le credenze che abbracciavano, l’eloquenza con cui lo facevano non garantivano niente, lo sapeva. Sapeva che l’unica vita che le restasse era una vita soffocata da dubbi assillanti e fredde domande. Assillo interiore infatti di Han Kang (che presta soprattutto ai personaggi femminili sempre qualcosa di sé) è la domanda: <<Che cosa ci rende umani?>>. La nobiltà (interiore) o la barbarie? Eun-sook inclina alla seconda, come l’autrice che in questo romanzo tocca il punto più basso del suo pessimismo, e lo rincara attraverso le parole dell’anonimo Prigioniero (cap. IV), che sopravvissuto alle sottili e elaborate torture degli sgherri del dittatore Chun Doo-hwan per le manifestazioni/insurrezione del 1980 contro la legge marziale e per nuovi diritti dei lavoratori, si chiede: L’esperienza della crudeltà è l’unica cosa che ci accomuna come specie?, e conclude: Aspetto che la morte arrivi e mi mondi, mi liberi dal ricordo di tutte quelle morti sordide che perseguitano i miei giorni e le mie notti… Combatto con la mia stessa natura umana. Combatto con l’idea che la morte sia l’unico modo di sottrarmi ad essa.

Il romanzo è strutturato per capitoli autonomi, incentrati su un personaggio e la sua singolare esperienza/testimonianza, e con gli abituali, nella Han, passaggi dalla narrazione in prima persona (L’amico del ragazzo.1980; Il prigioniero.1990; La madre del ragazzo.2010) alla terza con ricorrente focalizzazione interna (La redattrice.1985), e all’uso di un “tu” idealmente dialogico ma anch’esso sostanzialmente introspettivo (Il ragazzo,1980; L’operaia. 2002), oltre i continui flashback che incrociando passato e presente alterano la successione cronologica lineare, la quale tuttavia in Atti umani, pur con vistosi salti temporali, conserva una sua coerente progressione fino all’Epilogo (La scrittrice. 2013). L’Epilogo dà ragione del titolo originario in coreano del romanzo, Il ragazzo sta arrivando (con allusione alla promessa non rispettata dal ragazzo di tornare a casa prima di cena), ma soprattutto esplicita la lenta, lunga, incubazione dell’opera che rinvia a Kang bambina suggestionabile dentro la quale, fra i 9/11 anni, in silenzio, senza rumore qualcosa di tenero nel profondo si ruppe. Trasferitasi la sua famiglia nel 1979 da Gwangiu a Seul pochi mesi prima della strage, Kang percepisce, dai silenzi imbarazzati dei familiari, dal loro parlare a voce bassa e da qualche particolare raccapricciante colto al volo (e confermato da un libro di foto da lei poi sfogliato di nascosto a 11 anni), tutto il tragico di quel maggio 1980 e della vicenda del ragazzo quindicenne (Dong-ho) studente delle Medie e del padre, andato ad abitare con i suoi nel vecchio hanok (tipica casa coreana) venduto dalla famiglia Han, e morto nel massacro insieme ad altri due ragazzi (nel romanzo Jeong-dae e la sorella Jeong-mi) cui i genitori di Dong-ho avevano affittato la dépendance. Per tutto l’autunno 1980 -scrive Han Kang- non fece che chiedersi se quel ragazzo per fare i compiti si stendeva come lei a pancia in giù sul pavimento, e perché per lei le stagioni continuavano a succedersi, mentre per lui il tempo si era fermato per sempre a quel maggio. A venti anni (1990) Kang cercherà nel cimitero di Mangwol-dong la tomba del quindicenne, e tornandosene a piedi, con il vento che le soffiava alle spalle, si accorgerà di tenere inconsapevolmente la mano destra sul lato sinistro del petto come a reggere il cuore incrinato. Però solo nel 2013 coagulerà la scrittura finale del romanzo, costruito sulla consultazione di “montagne“ di documenti, che le avevano indotto sogni-incubo (Alcuni soldati -annota- furono particolarmente crudeli), e su visite all’Istituto di Ricerca <<18 maggio>> della Chonnam University e alla palestra vicino all’Ufficio provinciale dove furono ammucchiati bare e cadaveri. Palestra dove nel cap.I si muove Dong-ho intento nello spaventoso tanfo putrido a catalogarli, numerarli, coprirli con teli bianchi, e a tenere accese accanto ai morti non ancora identificati le candele che sembravano pupille di occhi muti, collaborando con Eun-sook e con l’operaia Seon-ju che lavavano i volti sfregiati e insanguinati avvolgendo infine le bare nella bandiera nazionale perché fossero qualcosa di più di pezzi di carne macellati. Sarà poi il ragazzo crivellato di colpi, assieme a 4 studenti liceali, pur se tutti arresi e con le mani alzate, al rientro dei soldati a Gwangiu l’ultima notte, come racconterà il Prigioniero. E le sopravvissute Eun-sook, Seon-ju, e la madre del ragazzo, tornando nei loro ricordi ai 10 giorni dell’insurrezione, avranno tutte l’inconsolabile rammarico di non averlo costretto a tornare a casa l’ultima sera (la madre lo aveva invano afferrato alla mano con la forza risoluta e disperata di qualcuno che sta annegando), interrompendo quel suo “pietoso” accudimento coordinato dalla matricola universitaria Jin-su che procurava il materiale per coprire i morti e espletare le cerimonie funebri, e che si suiciderà nel 1990 per i postumi delle umilianti, degradanti, torture e gli incubi e frustrazione esistenziale (La stanza di quegli interrogatori era scolpita -dirà il Prigioniero- nella nostra memoria muscolare, radicata a fondo nei nostri corpi). Due estremi fissa la scrittrice nel suo accorato immobile disincanto: la purezza abbacinante della coscienza, che nella difesa di una giusta causa fa talora “sentire” il sangue di centomila cuori scorrere impetuoso in una unica immensa arteria, fresco e pulito… [quasi] la sublime enormità di un singolo cuore… il miracolo di abbandonare il guscio dei nostri io…, ma emerge anche la “sua” non-fede purtroppo nell’umanità e in un essere divino… che veglia su di noi con amore totale”. Seon-ju, anch’essa brutalmente torturata al punto da divenire sterile, e che per sopravvivere ha creato “il gelo” dentro di sé, confesserà a se stessa:<<Io non perdono nessuno, e nessuno perdona me>>.

Han Kang non approfondisce storicamente le specifiche ragioni politiche e sociali dell’insurrezione. Si limita a citarle velocemente in poche pagine o sequenze, quando parla della frequenza universitaria intermittente di Eun-sook interrotta alla fine del II anno, con riferimenti a nuove proteste studentesche a Seul subito represse, sempre sotto il regime di Chun (Abbasso il macellaio Chun Doo-hwan!), o mentre ricostruisce la vita di Seon-ju (prima operaia tessile, poi sarta macchinista, infine archivista di una organizzazione ambientalista). Seon- ju entra a 17 anni in un gruppo sindacale femminile, a 18 anni in una manifestazione di protesta, calpestata nella pancia da un poliziotto in borghese, ha una perforazione intestinale; ventunenne, partecipa alle rivendicazioni del <<18 maggio>> condividendo la battaglia di operai, operaie e studenti (Stop alla legge marziale! Garantite i diritti dei lavoratori! Meglio morire in piedi che vivere in ginocchio…), va a donare il sangue all’ospedale della Chonnam University per i feriti, e si ferma per tutti i 10 giorni dell’insurrezione a occuparsi dei cadaveri con Eun-sook, Dong-ho e Jin-su. Sarà una delle tre sole giovani donne rimaste, la notte del ritorno dei soldati a Gwangiu, per chiamare (invano) con il megafono la gente terrorizzata a resistere e a tenere accese le luci delle case, subendo di conseguenza arresto, torture e carcere. Attraverso le vicende di Seon-ju, renitente per venti anni a rilasciare pubbliche interviste, la scrittrice riassume rapidamente l’ultima fase del regime di Park Chun-hee (dittatore dal 1961 al 1979), la costituzione Yushin che nel 1972 esautorò il parlamento, e la piramide di violenza culminata nella repressione delle insurrezioni democratiche di Busan e Masan fino alla uccisione di Park e all’ascesa di Chun Doo-hwan, suo favorito e nuovo dittatore dal 1980 al 1988, oltre che la storia del sindacalismo femminile guidato dalla intrepida Seong-hee. Le sue parole continuano a risuonare nelle orecchie e nella mente di Seon-ju: Non dobbiamo accettare di diventare delle vittime, non dobbiamo permettere che ci trattino come tali… abbiamo la nostra dignità. La riflessione di Han Kang preferisce muoversi attorno ai temi più universali e fondamentali della “giustizia” e della “dignità della persona” ineluttabilmente e ciclicamente violate ovunque nel fluire della Storia umana. Perciò la scrittrice evidenzia la coerenza negli anni di tutte le scelte di Seon-ju, che per l’associazione ambientalista raccoglie e archivia documenti inerenti cose che uccidono oggi in modo lento e protratto, ledendo i diritti di tutti, Natura compresa (elementi radioattivi, additivi pericolosi, rifiuti industriali tossici, edilizia che distrugge l’ecosistema...). Lavoro anche questo dettato dalla rabbia/ribellione, quando uscita distrutta dalla prigione vede per caso la foto di Dong-ho morto affissa al muro del Centro cattolico sulla strada per l’Ufficio Provinciale, così contorto Dong-ho nella posa per l’effetto dello sparo che si capiva quanto il ragazzo avesse sofferto nel morire: Tu mi salvasti Dong-ho. Fu grazie a te –afferma Seon-ju- che il sangue tornò a ribollirmi nelle vene… Perciò il Prigioniero si chiederà se la “dignità” a cui ci aggrappiamo non è altro che una illusione e ciascuno può essere invece ridotto a un insetto, a una bestia rapace, a un ammasso di carne. E mentre ricorda che in azioni di guerra o di repressione spesso i più brutali verso i civili inermi sono stati premiati dai superiori con ricompense assai danarose, conclude che a Gwangiu è successo esattamente lo stesso che nell’isola di Jeju, nel Kwantung, a Nanchino e su tutto il continente americano quando ancora era riconosciuto come il Nuovo Mondo, ovunque con una brutalità talmente invariata che è come se fosse impressa nel nostro codice genetico, anticipando analoghe riflessioni del personaggio di Inse-on nel successivo romanzo Non dico addio.

E’ da questo fondo di “buio “esistenziale, che interroga anche l’oscurità/mistero della sorte cosiddetta “ultraterrena” delle anime, fantasmi che tornano inquietanti nelle veglie e nei sogni (Infinite esistenze che sfumano nella vaghezza come inchiostro nell’acqua) che nasce l’altro aspetto caratterizzante della scrittura della Han: lo scandaglio dei drammi fisici e intimi delle “vittime”, dei ricordi/ferite che non cicatrizzano mai e aspettano solo di essere detti a denuncia/testimonianza oltre che a risarcimento/lenimento del dolore e possibile risveglio/rivalsa di “fiammelle“ di vita. Nel cap. I Dong-ho coinvolto nella manifestazione con il coetaneo suo affittuario Jeong-dae (avanzavate entusiasti… mano nella mano), fuggito per paura -come tutti gli altri sotto i proiettili- vedendo cadere l’amico, e tornato poi in preda al rimorso a cercarlo tra i morti, vaga nella palestra con i pensieri e lo sguardo fra i ricordi di Jeong-dae e di sua sorella, l’operaia Jeong-mi che voleva riprendere a studiare (e che aveva occhi affabili, un sorriso spossato, una bussata [alla porta] impercettibile…) e le numerose bare e cadaveri a cui guida i parenti, provando sempre lo stesso terrore/orrore: mentre aspetti che quei sudari di cotone, le loro fibre bianche chiazzate di sangue e secrezioni acquose vengano sollevati, mentre aspetti di vedere di nuovo quelle facce segnate da lunghi squarci, quelle spalle tranciate, quei petti che si decompongono dentro le camicie. Nel cap. II è in azione ”l’anima” di Jeong-dae che si guarda dall’esterno, secondo cadavere in putrefazione in basso sotto una torre di cadaveri impilati a croce, accanto ad altre torri di cadaveri ammassati dai soldati in una radura fra un edificio basso e un querceto, cadaveri cui alla fine i soldati daranno fuoco e tutte le anime vaganti e ancora sospese ai loro corpi, aggrappate alle dense volute di fumo nero, sembreranno levarsi in aria come esalati in un unico respiro. Di quei corpi macellati, alcuni con le facce cancellate dalla vernice bianca, empiamente lasciati all’aria, al sole, alla pioggia, Han descrive crudamente, rilevando la nostra costituzionale, umana e biologica, nullità e altrettanto umana brutalità, la decomposizione (Nugoli di mosche e tafani si posavano nei punti impiastrati di sangue secco e nero, si sfregavano le zampette anteriori, camminavano sui corpi, volavano via e poi tornavano a posarsi), mentre l’ombra di Jeong-dae confessa di essere invasa dall’odio verso i nostri corpi (sic!) gettati lì come pezzi di carne. Le nostre facce sporche in decomposizione che puzzavano al sole… quella carne marcescente ormai fusa in un’unica massa. Vorrebbe il ragazzo con sogni-incubo divampare dietro le palpebre degli assassini assillandoli con i suoi perché, perché… e intanto si aggrappa disperatamente ai ricordi/vita del passato (avevo bisogno -dice- di continuare a tesserli più veloci, in un flusso continuo): i giochi e gli scherzi con Dong-ho nel cortile dell’hanok, le loro gare in bicicletta, l’affetto e le carezze della sorella che “sente” che è morta come lui, così come “sentirà” il momento, in un tremendo fragore, della morte di Dong-ho. Nel cap. III Eun-sook intreccia l’esperienza dei 7 schiaffi, subiti per il manoscritto sulla psicologia delle masse consegnato al traduttore/bastardo (per la polizia) in una pasticceria vicino al fiume Cheonggye, sia ai ricordi sempre vivi dell’insurrezione, e soprattutto dell’ultimo incontro con Dong-ho (Dong-ho perché non sei a casa, aveva urlato… quel ragazzo va ancora alle medie. Dovete mandarlo a casa…) sia al pianto indottole da un testo teatrale così censurato da essere non più pubblicabile, ma che il direttore del teatro farà ugualmente rappresentare senza parole, giocato tutto sulla gestualità e mimica degli attori. “Parole” cassate ma ben presenti alla mente di Eun-sook che ha battuto a macchina tre volte il manoscritto, allusivo a tutti i morti di quel maggio 1980 e a Dong-ho: Lacrime cocenti corrono dagli occhi aperti di Eun-sook ma lei non le asciuga. Fissa intensamente la faccia del bambino, il movimento delle sue labbra ridotte al silenzio. Ma è soprattutto alla secchezza e nudità referenziale delle parole del Prigioniero (cap. IV) che offre la sua testimonianza a un Professore che vuole scrivere una sorta di autopsia psicologica del suicida Kim Jin-su, che Han Kang lascia il resoconto puntuale di tutte le torture: quelle della “forcina” con le braccia legate dietro la schiena e un grosso pezzo di legno infilato tra i polsi e le reni, del finto annegamento, dell’elettroshock, dell’uomo legato, appeso al soffitto e battuto mentre viene fatto girare come un pollo arrosto… oltre alla tortura con la biro Monami nera infilata ogni giorno fra due dita accavallate e distorte della mano sinistra fino a scoprire l’osso sotto la pelle sfilacciatasi e suppurata. Torture, e fame e sete selvagge (con Jin-su dovevano dividere in due un magro vassoio di cibo) inflitte ai prigionieri per estorcergli false confessioni, e per mostrare loro che il loro corpo più non gli apparteneva (che la mia vita mi era stata interamente sottratta e adesso l’unica cosa che mi era permessa era provare dolore. Un dolore così intenso che ero sicuro di impazzire, così terrificante che perdevo letteralmente il controllo del corpo pisciandomi e cacandomi addosso) e che non erano “persone” ma corpi luridi e puzzolenti, carcasse di bestie fameliche. Nel cap. V l’anamnesi alternata (Ti ricordi… Ora… L’insurrezione) della vita di Seon-ju aggiunge elementi onirici a quelli referenziali: i passi lievi dei morti che la assediano nelle veglie, quelle infinite esistenze che sfumano nella vaghezza come inchiostro nell’acqua, semplici ricordi/presenze/assenze, da Dong-ho a Seong-hee che giace malata in radioterapia all’ospedale della Chonnom University e a cui Seon-ju chiede dentro di sé tante volte di non morire, “fantasmi” di esistenze che l’ex operaia preferisce custodire nel silenzio della sua anima come segno a un tempo di sconfitta e di caparbia, soggettiva, resilienza. Pure iI cap. VI torna sul ragazzo attraverso i ricordi, ancora intensi nel 2010, della vecchia madre che parla dell’affetto dei 2 fratelli maggiori per Dong-ho, dei suoi giochi e indugi con i fratelli (Era una di quelle calde sere d’estate in cui voi tre ragazzi sedevate sulla panchina in cortile a mangiare cocomeri con vostro padre…) o con il coetaneo Jeong-dae, entrambi lieti nel cortile dell’hanok, dei vani tentativi di riportarlo a casa, ma anche degli striscioni di protesta e delle manifestazioni vane delle madri contro il macellaio Chun Doo-hwan assetato di sangue, risalendo fino a Dong-ho neonato, ai suoi primi passi e alle passeggiate con lui bimbo di 6/7 anni lungo il fiume, quando Dong-ho faceva uscire la madre dall’ombra/buio degli alberi per portarla dove c’era il sole e sbocciavano i fiori.

Ma nessuna luce, a differenza che ne L’ora di greco o Non dico addio, si accende per la scrittrice in questo romanzo e negli anni della sua stesura (2013/2014). E il suo pessimismo radicale sull’umanità (Che cosa è umanità?) si esprime anche attraverso la diffidenza/scetticismo del Prigioniero sulla utilità pratica del “testimoniare”, come si evince dall’ironica provocazione da lui lanciata al Professore: <<Ma, a conti fatti, questa dissertazione che aveva intenzione di scrivere avrebbe davvero giovato a qualcun altro, a parte lei? (cioè alla sua vanità intellettuale)… che risposte può darmi lei, che è un essere umano proprio come me (sulla razza umana)? Questa la domanda con cui Han Kang torna a trafiggerci la coscienza!