"Fra distopia e parusia" di Ciro Lomonte

- Dettagli

- Category: Scritture

- Creato: 12 Agosto 2024

- Scritto da Redazione Culturelite

- Hits: 944

La storia non finisce qui

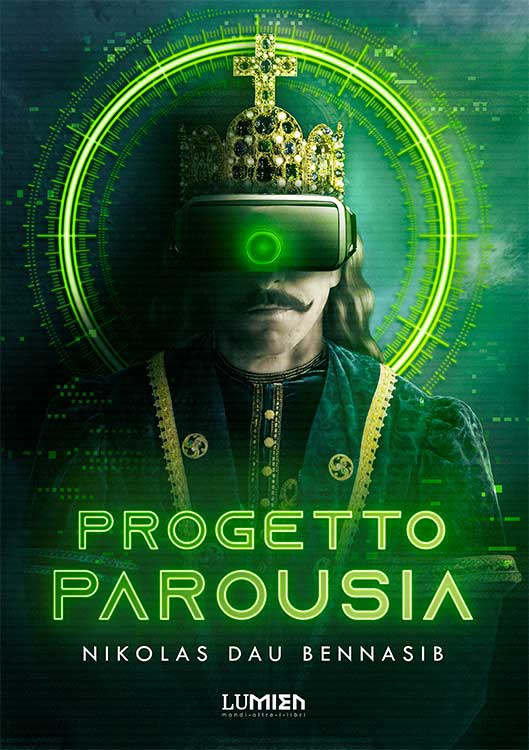

La storia non finisce quiNel 2022 Nikolas Dau Bennasib ha pubblicato Protocollo Uchronia, una gradevole sorpresa per i lettori. Appena un anno dopo, nel 2023, la stessa casa editrice, la Lumien, pubblica l’intrigante seguito, Progetto Parousia. Adesso ci vorrebbe un Christopher Nolan in grado di trasporre sul grande schermo la storia. Potrebbe rappresentare un vertiginoso salto in avanti, come lo fu Matrix nel 1999.

Nella Roma contemporanea, l’appassionata videogiocatrice Chiara Serafini scopre un’anomalia nel visore Zoe, l’azienda più quotata del settore videoludico. Dopo un terribile incidente che la segnerà per tutta la vita, Chiara decide di smascherare l’azienda sulle sperimentazioni condotte su giocatori inconsapevoli: sarà il gruppo di hacker BigSister, dal quale verrà reclutata, a dare il via alle rivolte.

Cento anni dopo, i sopravvissuti all’esplosione della supernova che ha causato il blackout delle connessioni mondiali riprendono i contatti. Il gruppo di Al Hajj è ora guidato dal nuovo Al Khadim, Hanuman, l’uomo-scimmia salvato dai laboratori Singularity. Preso sotto la sua ala, Damaso, il riflessivo acerbo adolescente nato dalla violenza, viene trascinato nella ricerca di una verità a cui non appartiene, ma che gli aprirà gli occhi sul mondo e sul suo passato, oltre i confini della piccola Palawan.

Attraverso il viaggio di scoperta, i progetti segreti di BigSister cavalcano un secolo di guerre, infiltrandosi nella Zoe Virtual Reality, dove alcuni scienziati reclutati da Rebecca du Puit cercano ancora di dare vita a qualcosa di inimmaginabile, osteggiati però da un’ennesima anomalia e da uno strano predicatore che riesce a manipolare il sistema Zoe.

Nella lotta per la sopravvivenza e il riscatto, il confine fra realtà, coscienza e verità si fa ancora più labile. Ma la domanda è una soltanto: a chi è possibile possedere un’anima?

La presenza anelata

La trama – presentata in sintesi sulla copertina del volume – giustamente dice e non dice, anche perché l’intreccio è un susseguirsi avvincente di colpi di scena. Sono tre nuove linee narrative che accompagnano il lettore in un viaggio che spazia sapientemente fra passato e futuro per raccontare una storia potente, emozionante, adrenalinica e sconvolgente in cui la fantascienza si unisce alla filosofia e alle scienze morali.

Ma cosa c’entra la parusia?

La parola è di origine greca, dal termine παρουσία (parousía), che significa “presenza”, indicante in generale la presenza del divino o dell’essenza ideale nel mondo materiale. Nella teologia cattolica indica il ritorno sulla terra di Gesù alla fine dei tempi. La parusia ricorreva di frequente nella predicazione apostolica. S. Paolo, infatti, nella prima lettera ai Corinzi sperava di essere ancora vivo all’epoca della Parusia, tant’è che conclude questa lettera con l’espressione maràna tha, Vieni o Signore (1 Cor 16, 22), presente anche alla fine del Libro dell’Apocalisse di S. Giovanni apostolo ed evangelista (Ap 22, 20). È un tema comune pure negli Atti degli Apostoli, scritti nei primi decenni dopo Cristo, nel periodo in cui la morte dei primi cristiani origina domande sulla sorte dei corpi e delle anime.

Il computo cronologico di quando avverrà il ritorno glorioso di Gesù sfugge alla conoscenza, a saperlo è solo il Padre (Mt 24, 36). Ma certo è che quando accadrà esso sarà manifesto a tutte le popolazioni della terra: “Come la folgore viene da oriente e brilla fino a occidente, così sarà la venuta del Figlio dell’Uomo” (Mt 24, 27). S. Paolo tuttavia specifica: “Nessuno vi inganni in alcun modo! Prima infatti dovrà avvenire l’apostasia e dovrà essere rivelato l’uomo iniquo, il figlio della perdizione, colui che si contrappone e s’innalza sopra ogni essere che viene detto Dio o è oggetto di culto, fino a sedere nel tempio di Dio, additando se stesso come Dio” (2 Tessalonicesi 2, 3-4).

Alla parusia si collega il tema iconografico dell’etimasìa (ἑτοιμασία, in greco “preparazione”), che prevede la rappresentazione di un trono vuoto con le insegne di Cristo. Il senso dell’immagine è che Cristo occuperà il trono al suo ritorno sulla terra per il giudizio universale. Gli attributi del trono comprendono spesso un cuscino sul quale è posto il mantello da giudice (riferimento al giudizio divino), un libro chiuso (il Libro della Legge), la Croce e gli strumenti della Passione. È un tema tipico dei mosaici bizantini, in Italia si può ammirare fra l’altro nella basilica di Santa Maria Assunta a Torcello.

Nella cappella palatina di Palermo, all’interno di un medaglione, è rappresentata la croce con due braccia; nella crociera è posta la corona di spine, con accanto la lancia e la canna con la spugna, e dinanzi alla Croce è il trono, sul quale è posto il libro con i sette sigilli con sopra la colomba dello Spirito Santo. L’etimasìa del Duomo di Monreale è data sempre da un medaglione, con la Croce a due braccia, la lancia e la canna; il trono è posto innanzi alla Croce e su di esso è steso il mantello blu di Cristo (la veste umana); sul trono poggia la colomba dello Spirito Santo e ai piedi del trono è raffigurato un vasetto in cui sono contenuti i quattro chiodi della crocifissione.

Questo nella Rivelazione cristiana. In ambito letterario possiamo trovare altri riferimenti, per esempio la Trilogia di Valis, gli ultimi tre libri scritti e pubblicati da Philip K. Dick: Valis (1981), Divina invasione (1981), La trasmigrazione di Timothy Archer (1982). L’ultimo libro apparve postumo.

Nell’opera si nota il passaggio in secondo piano dell’ambientazione e dei cliché tipici della fantascienza, qui reinterpretati in chiave religiosa. La trilogia può essere letta come l’esposizione della personale visione mistica di Dick, fatta di riferimenti alle speculazioni sul divino recuperate soprattutto dal pensiero ebraico e cristiano nei suoi aspetti più romanzati, dal mito di Elia sino agli Esseni, dai vangeli apocrifi sino alla Cabala. Il disegno tracciato dall’autore, secondo alcuni commentatori confuso e sregolato, a detta di molti risente di pesanti influssi derivati dalle esperienze con sostanze stupefacenti o dai disagi psichici di Philip K. Dick, ma al contempo mostra affinità consapevoli e robuste, sostenute da una notevole quantità di citazioni dirette, con il tardo neoplatonismo e, soprattutto, con lo gnosticismo.

Nella Trilogia l’autore compie uno sforzo letterario non indifferente, cercando di darsi ragione del destino della generazione controculturale degli anni Sessanta, che dopo il tentativo di cambiare se non il mondo almeno gli Stati Uniti era sprofondata nell’abuso di droghe pesanti, in un misticismo a volte privo di direzione o nella depressione.

Quanto alla simbologia, ai concetti, ai temi religiosi, va detto che Dick, tutto sommato, non chiede ai lettori di condividere la sua fede religiosa (continuamente messa in dubbio e interrogata da lui stesso, credente di nessuna chiesa ufficiale). Dick piuttosto usa temi e immagini religiose (e soprattutto testi religiosi, le epistole di S. Paolo prima di tutto) per costruire romanzi di un’incredibile complessità, ma che secondo alcuni non perdono la capacità – paolina, anche questa – di toccare nel profondo il cuore di chi li legge.

Il punto è che nel cuore di tutti è presente una fervida attesa di una presenza.

Le nuove frontiere della distopia

Il termine distopia è composto dai termini del greco antico “δυς-” (dys) = “cattivo”, un prefisso che aggiunge il concetto altamente negativo di contrarietà, difficoltà, erroneità, dubbiezza, e “τόπος” (topos) = “luogo”. Il termine cacotopia è formato dall’aggettivo greco “κακός” (cacòs) = “cattivo” e “τόπος” (topos). Gli altri sinonimi sono formati da “ἀντί” (anti) = “contro” oppure “ψευδής” (pseudes) = “falso” unite al termine “utopia”, a sua volta composto da “οὐ” (u) = “non” e “τόπος” (topos), che significa “non-luogo”, cioè un luogo che non esiste, da intendersi con l’accezione di “luogo ideale”.

Secondo l’Oxford English Dictionary, il termine fu coniato nel 1868 dal filosofo John Stuart Mill, che si serviva anche di un sinonimo proposto da Jeremy Bentham nel 1818, cacotopìa. Entrambe le parole si basano sul termine utopia, luogo dove tutto è come dovrebbe essere. Distopia è quindi l’esatto opposto, un luogo del tutto spiacevole e indesiderabile. Spesso la differenza fra utopìa e distopìa dipende dal punto di vista dell’autore dell’opera. I testi distopici appaiono come opere di avvertimento o satire, che mostrano le tendenze negative attuali svilupparsi sino a raggiungere dimensioni apocalittiche. Dunque la distopia descrive pericoli percepiti nella società attuale ma collocati in un contesto distante nel tempo e nello spazio, come nelle opere fantascientifiche di H. G. Wells.

Una distopìa (o anche anti-utopia, contro-utopia, utopia negativa o cacotopia), è una descrizione o rappresentazione di una componente immaginaria del futuro, prevedibile sulla base di tendenze del presente percepite come altamente negative, in cui viene presagita un’esperienza di vita indesiderabile o spaventosa. Ponendosi in contrapposizione ad un’utopia, una distopia viene tipicamente prefigurata come l’appartenenza ad un’ipotetica società o ad un ipotetico mondo caratterizzati da alcune espressioni sociali o politiche opprimenti, spesso in concomitanza o in conseguenza di condizioni ambientali o tecnologiche pericolose, che sono state portate al loro limite estremo.

L’opera di Nikolas Dau Bennasib valica i limiti precedenti, ponendo il lettore di fronte a nuove e più impegnative domande morali, stimolate dalle tendenze transumaniste che il futuro si troverà ad affrontare. Porta alle estreme conseguenze i timori degli sviluppi tecnologici attuali, prefigurando un mondo in cui si possa tentare di trasferire l’anima ad un programma ed un’anomalia virtuale si possa chiedere se possieda essa stessa un’anima. Un racconto avanguardistico sulle possibilità della nostra mente. Una riflessione profonda su cosa voglia dire possedere un’anima.

I ritmi del progresso tecnologico hanno assunto ormai accelerazioni esponenziali, che ci rendono tutti un po’ ebbri, inconsapevoli e indifesi di fronte ai rischi di un uso distorto della ricerca scientifica.

Il tempo e l’anima

Il mondo di Progetto Parousia è lo stesso che abbiamo conosciuto in Protocollo Uchronia. Allo stesso tempo esso è completamente cambiato. Ciò che è successo alla fine del primo volume ha rimescolato le carte in tavola e ha posto le basi per i fatti narrati in questo nuovo romanzo.

La narrazione, come nel precedente racconto si sviluppa su tre linee temporali apparentemente sconnesse tra loro. La prima ruota attorno al periodo della gestazione del Sacro Romano Impero e come nel primo romanzo gioca con la memoria del lettore modificando sapientemente alcuni fatti per convogliare la storia verso il futuro a cui sembra destinata. La seconda è ambientata nei giorni nostri, in un modo in cui Rebecca du Puit e i suoi scienziati cercano di modificare la storia operando sul passato. La terza invece è nel futuro, alla scoperta di cos’è avvenuto dopo l’esplosione di una supernova a causa della quale un blackout tecnologico ha messo in ginocchio il mondo.

Attraverso una narrazione minuziosa, alla base della quale c’è una vasta cultura che spazia dalla storia alla tecnologia, le oltre 460 pagine del romanzo scivolano sotto gli occhi per raccontare quello che a prima vista sembra un thriller fantascientifico, ma che in realtà cela anche molti spunti di riflessione importanti, molto vicini alla nostra realtà.

La tecnologia è da sempre ammantata da un velo di mistero che la rende quasi magica e che, talvolta, inebria i creatori con la supponenza infallibile del divino, portandoli talvolta a trasformare un buon proposito in una scusa per abbandonare ogni limite morale. Ed è proprio questo uno dei punti fondamentali che emergono dal testo e che vale la pena citare. In nome di cosa è consentito cambiare la realtà, piegare le regole del mondo o infrangere ogni limite etico? Per amore? Per il bene comune? Per salvare un solo momento felice?

I motivi che ognuno di noi potrebbe avanzare sono infiniti, ma alla fine resta da chiedersi se ne sia valsa realmente la pena.

Nikolas Dau Bennasib è un autore capace, che gioca con la narrazione senza dover assecondare il proprio ego in inutili giri di parole o noiose ostentazioni di cultura. Scrive e racconta nell’unico modo che dovrebbe esistere: creare un mondo verosimile.

Forse le atmosfere che riesce ad evocare sono un po’ troppo cupe. Ma cupo è l’orizzonte che osserviamo ai nostri giorni, mentre il progresso viene spinto in direzioni sempre più disumane o infraumane. Anche per questo attendiamo la parusia.

S. Agostino collega questa attesa con la concezione del tempo. Cos’è il tempo? Forse l’irrequieto scolorare del presente nel passato, mentre prefigura il futuro, in attesa di un presente che ricongiungerà il tempo delle creature con l’eternità del Creatore. Ecco perché non perdiamo la speranza che il progresso sia riorientato verso il sole che vedremo sorgere all’alba dell’ultimo giorno.