“Il simbolo nella storia dell’uomo: i quipus” di Gianfranco Romagnoli

- Dettagli

- Category: Scritture

- Creato: 23 Luglio 2018

- Scritto da Redazione Culturelite

- Hits: 3033

1. C’è stato un tempo, che taluni amano chiamare infanzia dell’umanità come se da allora fossimo cresciuti chissà quanto (mentre, almeno sotto il profilo spirituale, il dubbio è lecito), nel quale cielo e terra, realtà visibili ed invisibili, erano un tutt’uno. Tutto era avvolto da un’aura di sacralità nella quale ogni elemento del creato era segno e manifestazione di una realtà superiore e in cui il legame tra il mondo tangibile e quello divino era sentito con carattere di immediatezza dall’uomo in ogni sua percezione e azione.

In un mondo così fatto, il significato dei simboli, quali espressione sintetica di concetti archetipici, risultava, anche per il concorrere dei racconti mitologici, di immediata e intuitiva comprensione da parte dell’uomo di allora: pensiamo ad esempio al nodo, simbolo del legame tra uomo e uomo e tra l’uomo e la divinità, che trovò il suo riferimento superno in Mihra, dio del patto e del contratto nell’universo sacro Ariya sia vedico che avestico.

Anche scienza e tecnologia, con i relativi manufatti, erano ritenute di origine sacra, come dimostra il fatto che esse erano monopolio della casta sacerdotale: un esempio lo si può vedere nell’antica Roma, nel il nome stesso del collegio dei Pontifices, etimologicamente derivante dall’espressione pontem facere.

Se poi volgiamo lo sguardo all’origine della scrittura, base di ogni sviluppo scientifico e tecnologico successivo, vediamo che essa era considerata presso vari popoli dono degli dei: così nell’antico Egitto, dove si riteneva fosse stata donata agli uomini dal dio Toth. Questa realtà superiore di cui gli uomini venivano fatti partecipi si esprimeva, appunto, attraverso i simboli: tale caratteristica, se risulta di immediata evidenza nella scrittura geroglifica la cui stessa etimologia (iéros glifos) ne rivela la sacertà e che è costruita mediante la rappresentazione simbolica di entità naturali ovvero di animali o oggetti, mantiene tale carattere anche nelle successive fasi evolutive, quando la scrittura si fa sillabica, composta cioè da sillabe scandite tratte da nomi di cose rappresentate sempre mediante simboli, per giungere fino alla scrittura fonetica, in cui le stesse lettere che rappresentano singoli suoni altro non sono, in definitiva, che simboli.

La rottura dell’unità di questo universo sacrale, che porta con sé la immediata e ancor oggi perdurante difficoltà, per l’uomo moderno, di comprendere e decifrare i simboli, avviene presto: non occorre aspettare il “Secolo dei lumi” o il successivo razionalismo materialistico otto e novecentesco, ma si verifica già con la filosofia greca che, pur legata ancora al mondo divino, con il suo indagare e distinguere cause ed effetti apre alla mente umana nuovi spazi, precludendone però altri in quanto pone le premesse per un autonomo sviluppo della scienza, che assumerà col tempo il carattere di contrapposizione alla fede, desacralizzando in radice il mondo.

Un tentativo di ristabilire la perduta unità lo si può vedere nel Cristianesimo e nella sua tendenza, al di là dell’aristotelismo tomistico o grazie anche ad esso, di riassumere/ricapitolare tutta la realtà nell’unica Verità con i suoi simboli e i suoi dogmi: tentativo che, esteso con carattere di esclusività per tutto il Medio Evo durante il quale costituisce una valida koiné culturale offerta ai più ampi strati della popolazione, da un lato sarà rotto dal Rinascimento, nonostante la presenza in esso di correnti esoteriche in contraddizione col proclamato razionalismo umanistico, mentre d’altro lato si prolungherà attraverso mezzi coercitivi, posti in atto dall’Inquisizione in accordo con il conservatorismo politico assolutista. Un quadro che si è andato evolvendo con l’attuale riconoscimento che scienza e fede occupano ambiti diversi e non incompatibili, quando non addirittura complementari.

Ricostituire la perduta unità è impresa impossibile e comunque (stavo per dire: probabilmente) non utile: merita tuttavia ogni sforzo lo studio e la ricostruzione di quell’universo sacrale, che attraverso la decifrazione dei simboli ancor oggi di significato oscuro e la valorizzazione, già in atto, dei racconti mitologici, potrà propiziare il recupero, in un più vasto orizzonte culturale e metodologico, di una intera dimensione di esso che è andata nel tempo perduta.

2. In questa prospettiva, si rivela di particolare interesse lo studio dei quipus incaici, di cosa fossero e a quali funzioni assolvessero.

Consolidati studi sulla civiltà Inca hanno stabilito che questo impero precolombiano con capitale nella città peruviana di Cuzco, benché possedesse evolute cognizioni sui piani astronomico ed ingegneristico, era rimasto per altri versi a uno stato culturale primitivo, non conoscendo la ruota né il ferro e, soprattutto, essendo privo della scrittura, di modo che le notizie che ne abbiamo derivano tutte dai conquistatori spagnoli, da religiosi venuti a convertire i nativi o da opere di scrittori meticci o indigeni di epoca coloniale.

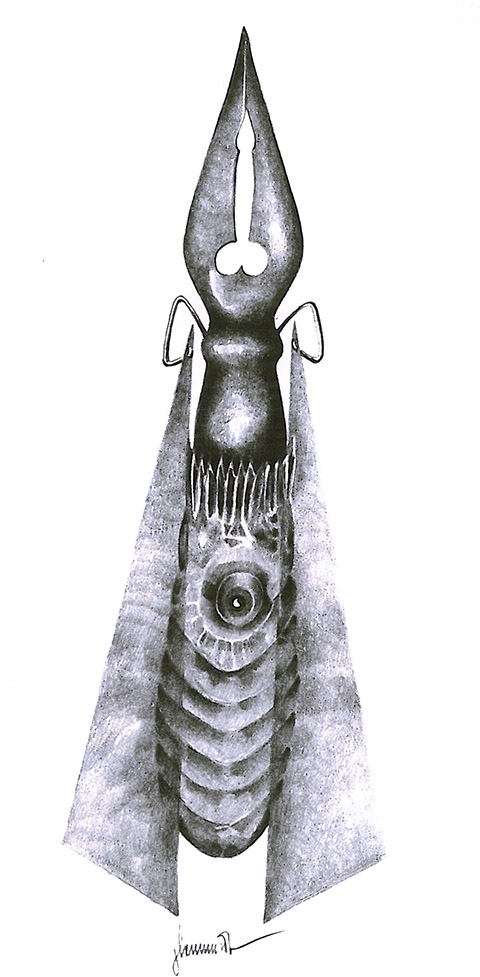

In mancanza di un sistema di scrittura, per sopperire in qualche misura alle esigenze dell’amministrazione di un così vasto impero, che si estendeva luno il Pacifico dalla Colombia al Cile penetrando all’interno fino alle più alte cime andine, erano adoperati i quipus, opera di specialisti nella loro confezione e decifrazione, detti quipucamayu. Il quipu, che in lingua quechua significa “nodo”, consisteva in un sistema di cordicelle di lana: da una corda maestra più grossa si irraggiavano, o pendevano a intervalli regolari, cordicelle di vario colore, nelle quali venivano praticati nodi di diversa forma, per rendere stabili nel tempo i quali il quipu veniva bagnato, poi fatto asciugare ed infine gommato. Colori e forme avevano precisi significati, di modo che era possibile mediante i quipus contabilizzare, ad esempio, il numero dei villaggi, o di capi di bestiame di varie specie, o di merci o prodotti pagati come tributo al governo locale o centrale, una funzione analoga a quella delle mesopotamiche tavolette di Uruk III, non ancora compiutamente decifrate. Accanto a questa funzione contabile, è stato riconosciuto che i quipus potevano essere usati anche per trasmettere messaggi, fungendo però non da vero testo scritto, ma da semplice supporto mnemonico.

I quipus, come altre espressioni della cultura delle popolazioni americane native, ritenute dagli Spagnoli opera del demonio e perciò contrarie all’ingresso in quelle terre della vera fede cristiana, furono distrutti per la massima parte dai conquistatori, sicchè ne rimangono in tutto il mondo circa seicento, tutti a quanto sembra di natura contabile.

La tesi secondo la quale, oltre ai quipus contabili, ne sarebbero esistiti anche altri atti a trasmettere, mediante un sistema di vera e propria scrittura di tipo sillabico, testi storici o letterari, pur avendo radici antiche ritrovandosene significativi accenni in opere di storici e cronisti d’epoca coloniale solitamente attendibili come Pedro Cieza de León, è stata riaffacciata soltanto in anni recenti in studi, che partendo da tali accenni e dalla convinzione che in una civiltà evoluta come quella inca non poteva mancare un qualche sistema di scrittura, come quelli presenti in altre civiltà e imperi precolombiani, hanno avuto come base due importanti documenti d’epoca coloniale, conservati a Napoli nella collezione della studiosa Clara Miccinelli e sulla cui autenticità, occorre dirlo da subito,si è dibattuto e si continua a dibattere. Vediamo ora di quali documenti si tratta e come essi siano approdati in terra partenopea.

Il primo di questi documenti, opera del gesuita peruviano meticcio Blas Valera, reca il titolo di Exul Immeritus Popolo Suo e la data del 1618, posteriore di ventidue anni a quella riportata come data della sua morte. Il titolo si riferisce al fatto che l’autore fu condannato dalla Compagnia di Gesù a una lunga reclusione in convento e poi esiliato in Spagna a causa dei rapporti avuti con una donna, ma in realtà, come dimostra la durezza della pena, anomala rispetto a casi analoghi, per sanzionare “togliendolo di mezzo” la ferma posizione che aveva assunto a favore degli indigeni rivolgendo ai conquistatori, compresi ordini religiosi, forti critiche e terribili accuse di veneficio nei confronti dei nativi. Secondo questo documento il Valera, dopo essere stato dato ufficialmente per morto nel 1596, tornò ben vivo e vegeto in America, dove continuò la sua battaglia, scrivendo tra il 1614 e il 1615, insieme a due confratelli favorevoli alla causa indigena, il catanzarese Joan Antonio Cumis e il napoletano Juan Anello Oliva, il famoso libro illustrato di storia dell’impero Inca Nueva Corónica y Buen Gobierno, del quale fu stabilito per contratto che dovesse figurarne unico autore il meticcio Felipe Guamán Poma de Ayala. Tornò infine in Spagna, dove morì nel 1619. Ritrovato in una scatola in casa Miccinelli insieme ad altre carte, a un quipu numerico e a vari piccoli oggetti, il manoscritto Exul immeritus, dopo avere denunciato la distruzione di gran parte dei quipus da parte degli Spagnoli, afferma che accanto ai quipus di computo ne esistevano altri chiamati quipus reali, nei quali venivano inseriti nei fili pendenti simboli colorati chiamati cardinali e corrispondenti a oggetti, scandendo sillabicamente i cui nomi si otteneva, evidenziandone singole sillabe e unendole ad altre, un vero e proprio sistema di scrittura atto a trasmettere testi.

Il secondo manoscritto della collezione Miccinelli si intitola Historia et rudimenta Linguae Piruanorum IHS, scritto tra il 1558 e il 1616 dal già citato gesuita calabrese Joan Antonio Cumis. Il testo, nel parlare dei quipus li distingue in due tipi: quello «noto a tutti, per contare e dire cose comuni e quello per raccogliere i segreti della religione e delle caste, conosciuto dai Sovrani, dalle Vergini del Sole, dai Sacerdoti e dai Filosofi», spiegando poi in dettaglio il funzionamento dei quipus letterari e inserendo un vocabolario di cinquantasei parole chiave necessarie per la loro lettura.

Da quanto affermato nella Historia resterebbe confermata l’attinenza di quelli che chiameremo quipus letterari alla sfera sacra: risulterebbe infatti logicamente difficile ammettere che questi ingegnosi sistemi di nodi potessero avere un uso esclusivamente contabile e che i quipucamayu fossero dei semplici ragionieri, e non anche partecipi, perlomeno in un ambito più ristretto, di una scienza di origine superiore quale si riteneva propria di ogni scienza in un mondo fortemente impregnato di sacralità. Peraltro, l’esistenza presso gli incas di una scrittura sillabica si armonizzerebbe con quella presente presso i Maya, anch’essa sillabica pur se espressa con simboli grafici e non mediante nodi.

D’altra parte, desta dubbi l’idoneità dei quipus a trasmettere testi lunghi e complessi come le opere letterarie: questi dubbi sono corroborati dalla considerazione dell’esistenza, in seno alla Compagnia di Gesù pur favorevole agli indigeni, di una corrente di padres ancor più indi genisti, come quelli che abbiamo citato e che ebbero problemi con la Compagnia stessa per le loro posizioni, che li spingevano ad esaltare contro la cultura dei conquistatori quella dei nativi, “gonfiandone” la portata: ciò non comporta di per sé la falsità dei documenti Miccinelli, né la negazione dell’idoneità dei quipus a trasmettere messaggi “scritti”, ma ne limita realisticamente le possibilità.

3. Resta ora da vedere come questi documenti approdarono a Napoli. Il gesuita cileno Pedro de Illanes riceve nel 1717 da un indio la Historia et rudimenta, di cui da lungo tempo si erano perse le tracce, e nel 1745 si trasferisce a Napoli portando con sé il manoscritto. Entrato in contato con il celebre studioso enciclopedico ed esoterico Raimondo del Sangro Principe di Sansevero, glie lo cede. Il principe, appassionatosi al documento, lo studia e scrive l’opera Lettera apologetica, nella quale rivela il funzionamento dei quipus letterari, ma data la fama di stravagante attribuita all’autore, nessuno lo prende sul serio. Nell’Ottocento, in data ignota, il manoscritto della Historia entra a far parte della biblioteca del fisico Pietro Blaserna. Dopo il 1899, forse per acquisto sul mercato antiquario di Napoli, viene inserito nella collezione di libri e manoscritti del medico napoletano Emilio di Tommasi, già console d’Italia in Bolivia, insieme al manoscritto Exul immeritus che si ignora come sia giunto a Napoli (forse attraverso il gesuita napoletano Anello Oliva?). Il Di Tommasi li dona entrambi alla Duchessa Helène d’Orléans, madre di Amedeo d’Aosta, che risiedeva a Capodimonte. Successivamente i due manoscritti sono donati da Amedeo d’Aosta al maggiore napoletano Riccardo Cera, suo compagno d’armi e infine vengono in possesso di Clara Miccinelli, nipote del Cera.

In ambito accademico questi documenti, come già detto, sono tuttora oggetto di accanite dispute circa la loro autenticità. In realtà, senza voler prendere partito su questo aspetto né circa la questione di fondo se i quipus possano essere considerati una forma di scrittura atta a trasmettere testi anche complessi come le opere letterarie, non può trascurarsi il fatto che i documenti stessi sono stati oggetto di acceso dibattito in convegni tenuti in Europa e in America, nonché di approfondita analisi e relative pubblicazioni da parte di studiosi come la Professoressa Laura Laurenchich Minelli dell’Università di Bologna, autrice tra l’altro del libro La scrittura nell’antico Perù.

L’intera vicenda, sotto un profilo divulgativo ma ricco di informazioni e ben documentato, è narrata nel libro di Davide e Viviano Domenici I nodi segreti degli Incas.

CONCLUSIONI

A mo’ di conclusione, mi piace citare quanto scrisse il Padre Anello Oliva a proposito di un suo colloquio con un quipucamayoc di nome Chaurarurac:

Chauarurac mi domandò se Cristo havesse scritto qualcosa: sì come ciò non fu, mi rispose esser cosa logica, in quanto se si scrive con penna, inchiostro e carta, vengono vanificati simboli e parola: Nei quipos, e per lui vera scrittura, in quanto legamento infra Dio e l’Huomo, sono racchiusi lo spirito e il pensiero.

Ciò che rende improbabile relegare i quipucamayu al ruolo di semplici ragionieri e la cultura dell’impero Inca alla mera pratica contabile.