Profili da Medaglia/38 - "Carlo Alianello" di Tommaso Romano

- Dettagli

- Category: Scritture

- Creato: 17 Agosto 2018

- Scritto da Redazione Culturelite

- Hits: 2070

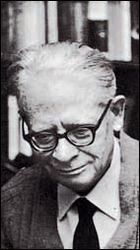

Un velo di silenzio avvolge, dopo alcuni anni dalla scomparsa, la figura e l’opera di Carlo Alianello, uno fra i pochi scrittori cristiani ad avere percorso, con riservata ed esemplare coerenza, le vie dello Spirito.

Un velo di silenzio avvolge, dopo alcuni anni dalla scomparsa, la figura e l’opera di Carlo Alianello, uno fra i pochi scrittori cristiani ad avere percorso, con riservata ed esemplare coerenza, le vie dello Spirito.Nato, da genitori lucani, il 2 marzo 1901 a Roma, Alianello ha legato la sua opera più conosciuta e largamente diffusa alle vicende meridionali del mondo borbonico e al travagliato e contraddittorio svolgersi della storia post-unitaria della penisola.

A questo intenso ed amorevole riferirsi, Alianello seppe dare spessore di mito, seppe dar voce al mondo dei vinti, alle motivazioni storiche e morali della parte «sbagliata» del nostro Risorgimento, con opere che hanno segnato decisivi punti per la storia letteraria di questo trascorso secolo, sempre sorrette da sincere motivazioni etiche e con il supporto di una non conformista visione storiografica.

Si situano in questa visione i romanzi L’Alfiere (Torino, 1942), Soldati del re (Milano, 1952, Premio Valdagno), L’Eredità della priora (Milano, 1963, Premio Campiello) ed il saggio La conquista del sud (Milano, 1972) che molte polemiche seppe suscitare negli anni Sessanta.

Ancora da citare II mago deluso (Milano, 1947, Premio Bagutta), Maria e i fratelli (Firenze, 1955), Nascita di Eva (Firenze, 1966, Premio Fragmenta d’oro).

Sono romanzi di cristallina limpidità, di sapiente ed umile uso ulteriore della parola, di profonda semplicità, che sicuramente meritano una messa a punto sul piano critico complessivo. Ma si sa, certi cristiani impegnati in letteratura tendono più a scoprire parvenze di cristianesimo nei laicisti dichiarati piuttosto che rivendicare il primato dei propri alfieri. Erano queste le sue considerazioni negli ultimi anni e me le confidò con lieve mestizia nella sua casa romana piena di memorie.

Eppure Alianello fu scrittore letto e amato sinceramente e riuscì a godere di fortunate trasposizioni radiotelevisive di sue opere.

Ma ciò che mi preme evidenziare in questa sede è un’opera poco conosciuta di questo raro intellettuale: Lo scrittore o della solitudine, pubblicata dalle Edizioni Paoline, nel 1970. Questo interessante volumetto dà l’intera chiave per scoprire, fino in fondo, la vicenda spirituale e culturale dello scrittore, «un’autobiografia-testamento - come si legge nel risvolto - preziosa testimonianza cristiana sul difficile mestiere dello scrittore e sul prezzo della verità e dell’onestà oggi».

L’opera è divisa in undici succosi capitoli e ci permette di comprendere la testimonianza umana e letteraria e la fedeltà alla croce di Alianello: «ho sempre cercato l’isola di Robinson. Da ragazzo, fin dove giunge il mio ricordo. Un’impresa che mi ha impegnato più di quanto non pensassi, determinante direi, naufragare e tornare a toccar terra».

L’itinerario e l’ascesa metafisica dello scrittore sono scandite dalla chiara visione della memoria: «ricordare è troppo spesso inventare, gli aggiustamenti, gli orli, gli echi, i tintinnii; e c’è altrettanto spreco di immaginazione, non dico fantasia in Dumas e Proust. E il modo, anzi la moda di narrare che varia, dal di fuori, dal di dentro e viceversa, ma sempre le stesse favole sono, sempre lo stesso lavoro».

In questo libro c’è anche tutta intera Firenze e la sua centralità metastorica e metapolitica (tanto ben sentita nel Vangelo degli Etruschi di Vittorio Vettori), l’infanzia con i suoi simboli, Roma e la Lucania «terra degli uomini soli». Ma c’è soprattutto Cristo e il «comandamento dell’amore», il «duro mestiere del cristiano, del portatore cioè della Croce», e di due figure misticamente nodali per l’Alianello credente: Giovanni XXIII e Padre Pio da Pietrelcina, sullo sfondo di un pellegrinaggio di conversione che non si esaurisce e che la «statura dello Spirito, dove ogni moto, ogni avanzata, ogni conquista non avviene per sola volontà individuale, ma in collaborazione con lo Spirito. Lo Spirito Santo, intendo, il confortatore, spirito di lotta e di sublimazione. Senza di Lui, troppo difficile sarebbe il mestiere del cristiano».

In questo cammino, Alianello raggiunge la sua isola, più grande del mestiere, del mito adolescenziale, del simbolo d’arte. Il primo approdo è la necessità di un’isola «comechessia, un’ora al giorno almeno, dove l’animo si adagi in solitudine conquistata, non subita, in quel distacco dal mondo che solo porta alla conoscenza. Dico, insomma, che a chi vuol scrivere non gli occorre per conoscere la vita e gli uomini, dentro, l’aver fatto cento mestieri, trafficato e intrigato per mari e per monti. I nostri maggiori non lo fecero, se non costretti talvolta. Ma della sua isola deserta, chi ha coscienza di scrittore non può farne a meno, mai, dove possa comporre in pace il mondo col proprio silenzio e riscoprirselo pian piano, a modo suo».

L’ultima pagina del breviario alianelliano è il senso compiuto e consapevole del «ritrovare l’isola», del servizio come dovere morale onde attraccare all’isola definitiva: Dio. E una pagina di forte bellezza e di intensa speranza, un viatico etico che racchiude la verità del Grande Testimone del Silenzio: «ogni volta che impugno la penna, o meglio che batto i tasti della macchina da scrivere, mi sembra d’aver imbracciata l’arma di prescrizione che micidiale non è né rumorosa. Un briciolo di fede, in soffio di carità, un alito di speranza (...) Se fatta notte e comincia a piovigginare, nero e chiuso è il cielo. Ed io son qui, nello spalto, attendendo che passi la Ronda e mi trovi ben desto, all’erta. E guardo intorno a Te, solo compagno della mia solitudine, scrutando talvolta se in cielo riappaia la Stella Cometa.

Verranno i Magi? Se smonterò prima del tempo, vi lascio la stecca, ragazzi! Ma intanto mi sforzo a tenere gli occhi ben aperti, spalancati, fin al grido - All’erta, sentinella!

E fa, Signore, ch’io possa rispondere, ancora insonne: - Allerta sto!Militia est vita hominis super terram».

E così scomparve nel 1981 a Roma.