“Ripubblicata l’antologia de “L’Universale”. Berto Ricci a misura dei millenial” di Mario Bozzi Sentieri

- Dettagli

- Category: Scritture

- Creato: 20 Febbraio 2019

- Scritto da Redazione Culturelite

- Hits: 2108

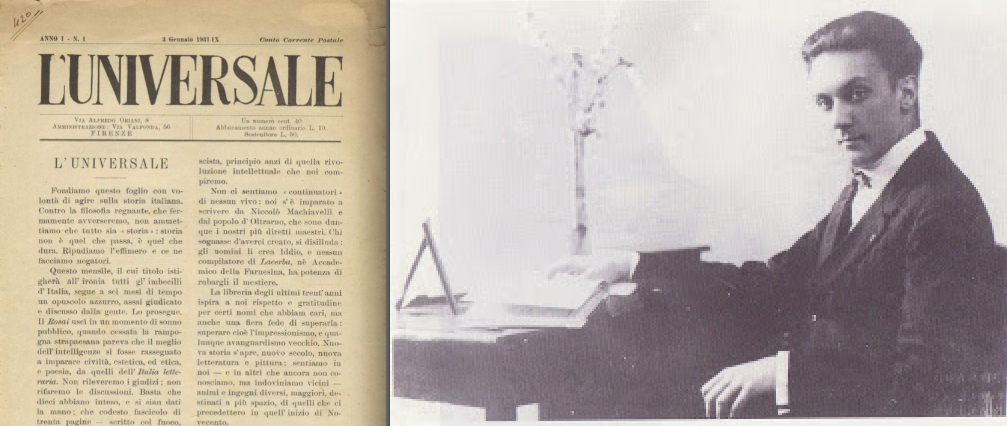

Su Berto Ricci, l’”eretico” per antonomasia, nato anarchico e morto fascistissimo in combattimento contro gli inglesi, in Cirenaica, convinto, con la guerra, di accelerare lo scontro rivoluzionario, antiborghese e anticapitalista, la letteratura si infittisce. Tra le ricostruzioni “d’ambiente”, sempre più puntuali, e una biografia scientificamente testata, qual è ancora oggi quella di Paolo Buchignani, uscita, per il Mulino, venticinque anni fa, il “Tempo di sintesi. L’eredità di Berto Ricci” (Idrovolante Edizioni) di Mario De Fazio, pubblicato nel 2018, ci ha offerto una rilettura di Ricci, visto con gli occhi ed il piglio cultural/esistenziale di un giovane d’oggi. Su questa scia si muove ora la ristampa, per l’Editrice Oaks dell’antologia de “L’Universale” (Berto Ricci, “L’Universale. Contributi per un’atmosfera”) con la prefazione di Michele De Feudis, intitolata “Berto Ricci spiegato ai millenial”.

Su Berto Ricci, l’”eretico” per antonomasia, nato anarchico e morto fascistissimo in combattimento contro gli inglesi, in Cirenaica, convinto, con la guerra, di accelerare lo scontro rivoluzionario, antiborghese e anticapitalista, la letteratura si infittisce. Tra le ricostruzioni “d’ambiente”, sempre più puntuali, e una biografia scientificamente testata, qual è ancora oggi quella di Paolo Buchignani, uscita, per il Mulino, venticinque anni fa, il “Tempo di sintesi. L’eredità di Berto Ricci” (Idrovolante Edizioni) di Mario De Fazio, pubblicato nel 2018, ci ha offerto una rilettura di Ricci, visto con gli occhi ed il piglio cultural/esistenziale di un giovane d’oggi. Su questa scia si muove ora la ristampa, per l’Editrice Oaks dell’antologia de “L’Universale” (Berto Ricci, “L’Universale. Contributi per un’atmosfera”) con la prefazione di Michele De Feudis, intitolata “Berto Ricci spiegato ai millenial”.De Feudis gioca sul corto circuito culturale già dalle prime righe: “E’ troppo tardi – si chiede – per riconnettere le testimonianze di chi visse in prima linea la tempesta d’acciaio del proprio tempo con una gioventù anestetizzata dai ritmi frenetici degli aggiornamenti dei social network e dalle nuove liturgie digitali ?” La “chiave di lettura”, in grado di parlare ai millenial - non sembri un paradosso - è proprio l’inattualità del personaggio. Un’inattualità che non ha niente di nostalgico, di celebratorio, di paludato. Al contrario essa è “forza irrazionale”, capace di parlare al cuore e di emozionare, muovendosi cioè su un piano congeniale ai giovani d’oggi, offrendo però – in più – un’estetica rivoluzionaria ed una cultura dell’esempio con cui confrontarsi. Ricci è tutto questo e molto altro ancora, come conferma la sua inquietudine esistenziale, impegnata a misurarsi con il suo tempo e ad incidere su di esso.

Il corto circuito immaginato da De Feudis sta tutto qui: “Voler lasciare una traccia nella propria patria, segnare il vissuto di una comunità giovanile mai doma, non è un sentimento polveroso novecentesco, ma un bisogno che nobilita le esistenze, rendendole uniche e non omologate”. L’esempio di Ricci è dunque “di metodo” e “di contenuti”.

L’esperienza de “L’Universale”, la rivista che fondò e diresse dal gennaio 1931 all’ottobre 1935, è una sintesi degli orientamenti di Ricci e del giovane e spregiudicato gruppo che fu della partita: Roberto Pavese, Diano Brocchi (che – nel 1969 – pubblicò l’antologia de “L’Universale” per le Edizioni del Borghese, ora riproposta in anastatica dall’Editrice Oaks), Romano Bilenchi, Adriano Ghiron, Indro Montanelli, Ottone Rosai e Camillo Pellizzi. Al fondo il rifiuto di ogni retorica, il ripudio dell’effimero ed una radicale volontà rivoluzionaria, giocata in chiave interclassista, impegna a “contestare” la borghesia nella sua duplice dimensione di “categoria sociale” e “categoria spirituale”. La prospettiva è il “tempo di sintesi”, titolo di un libro a cui Ricci stava lavorando negli ultimi mesi di vita e del quale esistono sparsi appunti, ma che vuole dire – in sostanza – superamento dei vecchi schematismi ideologici sulla via di una modernizzazione di massa e partecipativa, volano della mobilità sociale.

La forza di quell’esperienza fu di sapere andare al di là delle contingenze, sottraendosi – come scrisse Brocchi, ad introduzione della prima edizione dell’antologia de “L’Universale” – “agli atteggiamenti di moda, ai ritualismi bambini, all’orbacismo di parata, a tutte quelle esteriorità tanto comode a chi non aveva delle idee, e che si sforzava di far altrui credere d’averne”. In questa scelta “di stile” c’è tutta l’attualità dell’opera e dell’esempio di Ricci: un “patrimonio culturale” a disposizione di quanti, millenial o meno, abbiano a cuore le sorti reali del Paese e vogliano accettare la sfida del cambiamento. Senza facili nostalgie. Ma anche senza perdere di vista il valore di quella che Ricci sentiva come l’italianità universale e per questa si sacrificò.