Stefano e le ‘Cuddureddi’ - di Aldo Gerbino

- Dettagli

- Category: Scritture

- Creato: 23 Gennaio 2021

- Scritto da Redazione Culturelite

- Hits: 1613

Gli inizi degli anni Ottanta mi hanno fatto dono della conoscenza di Stefano Vilardo, un poeta che già conoscevo per aver letto, – nei quaderni di Galleria curati da Leonardo Sciascia, – i suoi Primi fuochi del 1955 e Il frutto più vero del 1960. Non soffrendo, nessuno dei due, d’intolleranze generazionali, ben presto siamo divenuti amici, nella maniera più semplice, nel rigore innato di un sentimento certo non vincolato da alcun interesse, piuttosto alimentato da una condivisa visione dell’umana società, dal comune riconoscimento valoriale del prossimo, dal rispetto per la natura da cui, estensione e qualità della parola riflettono di continuo l’intimo esercizio della propria anima, della propria ragione. Stefano era nativo di Delia, un piccolo centro del nisseno che aveva dato i natali all’intelligenza critica di Luigi Russo, e, proprio in questo luogo, nel 1922, il mio amico aveva visto la luce.

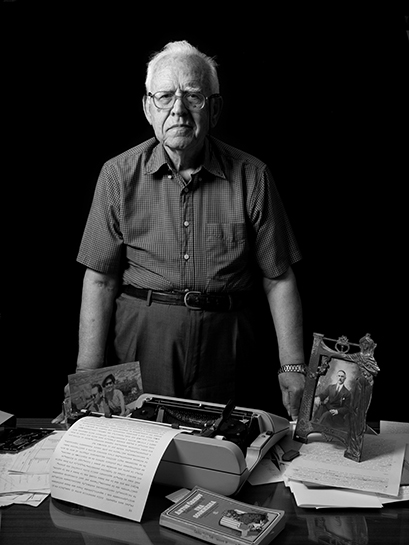

Oggi, prigionieri di un 2021 esasperato e travolto da una pandemia che non accenna ancora a deflettere, Stefano ha superato, malgrado ciò, una lunga malattia legata all’ineluttabilità della senescenza. Di recente aveva subìto un soggiorno in RSA, poi un ricovero ospedaliero superando tutto ciò grazie alla sua voglia di vivere, e – direi – armato di una sorta d’innocenza verso il mondo che lo restituiva a noi tutti in una singolare forma di eterno fanciullo. Mostrava un’esuberanza di spirito nutrita dalla sua esperienza di passionale insegnante elementare; colmo di entusiasmo, non privo di una sotterranea amarezza adagiata nell’ovvio affanno della senilità, attingo dalla mia intatta reminiscenza acustica, chiarissima, la sua voce telefonica di pochi giorni fa.

Di recente, infatti, aveva riconquistato la sua casa, i suoi libri, le sue stanze toccate dal fedele paesaggio sonoro cocciutamente occupato dal battito di una vecchia macchina per scrivere. Nella tarda mattinata della Domenica, siamo al 17 di questo irritante mese di gennaio, alle soglie dei 99 anni, Stefano muore, cedendo il passo a quel Dio che aveva troppo spesso interrogato nei suoi versi, manifestando cristianamente il suo perturbante disagio del quotidiano vivere. Ricordo, come nel 1988, – un anno prima della scomparsa di Sciascia, tenace sodale di Stefano, – in occasione della pubblicazione poetica Gli astratti furori accompagnata in apertura dal mio saggetto “Le nebbie tattili e le ferite”, offre, nel risguardo di copertina, le distese parole dello scrittore di Racalmuto adatte a tracciare, nell’autenticità del loro rapporto sentimentale, l’intimo ritratto di Stefano uomo e poeta. «Stefano Vilardo» – rileva Leonardo – «scrive poesie da quasi mezzo secolo – non c’è sua giornata senza almeno un verso – ma raramente ne pubblica. Ogni tanto, a distanza di anni, un volumetto come questo: un segnale di vita, di speranza. E di memoria: come questi astratti furori in cui rivivono, traslati in cose che sono di oggi, in fatti che son ben più disperanti di allora, gli anni vittoriniani, di quella conversazione in Sicilia» che per la generazione cui Vilardo appartiene è stata quasi una bandiera. E anche questi versi fanno, in un certo senso, conversazione: su idoli infranti, su idoli falsi (come del resto tutti gli idoli), su cose che potevano essere e non sono state, sulle cose che dolorosamente sono. Ma c’è anche, in questi versi, una vena di amarissimo scherzo, di appenata e appenante parodia. Per non dormire – come diceva il Vate; ma soprattutto per non morire.» Un’amicizia, quella tra Sciascia e Vilardo, vissuta sempre «insieme», – ricordava l’autore delle Parrocchie di Regalpetra in una conversazione con Davide Lajolo, – fin «dal 1935, a Caltanissetta, a Palermo», per cui «ogni tanto ci viene di constatare, che noi due non siamo in nulla cambiati». Un’amicizia che certo in Stefano non s’è affievolita dopo la morte di Sciascia avvenuta quel novembre del 1989; piuttosto s’è rafforzata oltre che nell’impianto emotivo in quello intellettuale.

Con Stefano ho stabilito, in un certo senso, una continuità intergenerazionale sul piano creativo, anche in virtù del suo espressionistico costrutto umano, mediato, per sovrappiù, dal suo (mio) trasporto per i dolci. Non dimentico quel Natale del 1990 quando, alla mia porta si presenta Stefano porgendomi un vassoio con i caratteristici dolcetti croccanti di Delia dal curioso aspetto a coroncina: le Cuddureddi. Accompagnate da una delicata aureola di cannella sostenevano la sua mimica incerta: «Ogni Natale li portavo a Nanà (Sciascia)», dichiara con un sorriso da ragazzone malinconico. «Gli piacevano tanto! proprio tanto. Ora sono per te».

---