“Le ultime sfide morali e civili di Leonardo Sciascia” di Maria Nivea Zagarella

- Dettagli

- Category: Scritture

- Creato: 29 Novembre 2019

- Scritto da Redazione Culturelite

- Hits: 2930

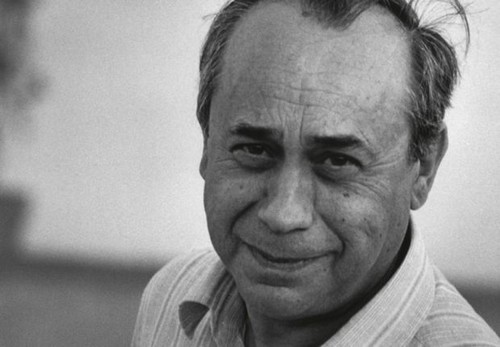

Nel trentennale della morte di Leonardo Sciascia (20 novembre 1989) piace selezionare dalla sua vasta opera, per ricordarlo, le sue ultime sfide morali e civili consegnate agli ultimi tre romanzi, che si possono leggere come un testamento spirituale: Porte aperte (1987), Il cavaliere e la morte (1988), Una storia semplice (1989). Un ideale trittico, che ricapitola le tappe più importanti dell’itinerario letterario dello scrittore (fascismo, mafia, politica nazionale) e che bene restituisce la densità dell’impegno umano e intellettuale, oltre che il forte interesse per la storia e l’attualità politica, e le acute insorgenze di tematica esistenziale. Emergono due feconde contraddizioni: l’acuirsi negli anni di un disperante pessimismo e il tenace tuttavia attaccamento di Sciascia alla “scrittura”: c’è del pessimismo, c’è della disperazione -diceva a Domenico Porzio- ma lo scrivere è sempre un atto di speranza; un rigoroso inoltre immanentismo che gli farà rifiutare il prete al capezzale di morte e un segno di croce sulla tomba, coniugato però tale immanentismo a una accorata e altrettanto tenace, religiosa, devozione al mistero/dramma della vita. In Porte aperte risulta significativa la notazione sui segni di umana tenerezza di alcuni membri della giuria popolare, chiamati a giudicare il reo di tre omicidi, non verso l’imputato ma verso la vita, le cose della vita, l’ordine e il disordine della vita, poiché -precisa Sciascia- nella sensibilità, nell’intelligenza, nei pensieri, ai pochi felici, ai pochi infelici è dato di incontrarsi, di riconoscersi, di scegliersi, donde la naturale intesa/afflato/simpatia fra tre dei giurati e il piccolo giudice. Protagonista di Porte aperte è appunto il piccolo giudice, conosciuto personalmente da Sciascia quando quello era già vecchio. Piccolo non tanto per la piccola statura, ma -sottolinea lo scrittore- perché il dirlo piccolo mi è parso ne misurasse la grandezza: per le cose tanto più forti di lui che aveva serenamente affrontato. Un processo cioè del 1937 contro il pluriomicida sopra citato per il quale tutti volevano a Palermo la sentenza di morte, sia l’opinione pubblica sull’onda dell’emotività (delitti freddi, efferati… personaggio abietto…Tutta la città ne è indignata, sconvolta -dice il procuratore generale), sia il regime fascista che aveva ripristinato la pena di morte, per gravi reati politici dal 1926, e per gravi reati comuni dal 1930. Ripristino condiviso nel libro dal procuratore generale per il quale la pena capitale serve a ribadire nella testa della gente l’idea di uno Stato forte che si preoccupa al massimo della sicurezza dei cittadini; l’idea che davvero ormai si dorma con le porte aperte (sic!). La presunta sconfitta della delinquenza e “l’illusione” della sicurezza/tranquillità dei cittadini sono invece per il piccolo giudice un inganno consapevole dello Stato verso il paese, perché la pena di morte era stata reintegrata a difesa e sicurezza dello Sato fascista, sospesa su tutto ciò che potesse rivolgerglisi contro e pronta a cadere (anche senza regolare processo) su ogni persona che comunque l’offendesse. I vari capitoli accompagnano la resistenza del piccolo giudice (nel quale Sciascia proietta la sua stessa avversione al fascismo e la sua difesa dei diritti civili) ai suggerimenti/avvertimenti del procuratore generale (rinunciare al processo; farlo spostare in altra sede; non pregiudicare la brillante carriera), il suo senso di crescente isolamento, la sua immobile determinazione a fare i conti soltanto con la propria coscienza, con la propria dignità. Il racconto ha una motivazione intima, psicologica, e un’altra storico-culturale e di attualità. La prima ci riporta all’intervista rilasciata a Marcelle Padovani (1979), dove Sciascia afferma che il suo giovanile antifascismo era maturato proprio in relazione alla pena di morte: Era una idea che mi sconvolgeva, mi atterriva. Che si potesse dare la morte, così freddamente a tavolino, compilando una scrittura… la morte attraverso la sentenza, la morte attraverso la scrittura… mi pareva e mi pare la più grande infamia… E nessuno voleva parlare con me della cosa, tutti la dicevano giusta. L’altra spiega i riferimenti espliciti o impliciti al rifiuto di essa: dagli Avvertimenti cristiani (1585) dell’intellettuale siciliano Argisto Giuffredi al Beccaria Dei delitti e delle pene (1764), alle Dichiarazioni universali dei diritti dell’uomo (1789; 1948) e successivi Patti internazionali (1966; 1976) ancora disattesi negli anni ’80, come emerge dal cap.2 dove l’autore, marcando l’attualità della tematica, con allusione diretta all’Inquisizione oppone al relativismo pur valido delle “opinioni”, come principio assoluto, che non si può fare arrostire vivo un uomo soltanto perché certe opinioni non condivide, e con chiaro riferimento invece al nostro presente, ribadisce che qui, oggi, anno 1937 (anno 1987)… l’umanità, il diritto, la legge… lo Stato… rispondere non debbano con l’assassinio all’assassinio. Tornando al caso specifico dell’imputato del 1937, se ne voleva la morte anche perché uno degli uccisi, l’avvocato Bruno, a Palermo aveva rappresentato il fascismo cittadino e una parte rilevante del corporativismo fascista, sì che si era costituito parte civile, a nome della Confederazione fascista Professionisti e Artisti, Alessandro Pavolini che sarà poi fucilato con Mussolini. Un intreccio complesso dunque di ragioni politiche, colpe effettuali (uccisione della moglie, uccisione del ragioniere che l’aveva sostituito nel posto di lavoro, uccisione dell’avvocato Bruno che lo aveva licenziato per gli ammanchi di cassa) e pressioni giustizialiste dell‘opinione pubblica. Del fascismo Sciascia ricostruisce violenze, imposizioni, riti: l’assassinio di Matteotti (1924), l’istituzione dei tribunali speciali (1926), le notizie impudicamente imposturate (falsificate o taciute) dei giornali succubi del regime, il canto delle squadre fasciste (bombe, bombe/ e carezze di pugnal), l’uso obbligato del voi invece del lei, del saluto romano invece della stretta di mano, e ancora, la crescente insofferenza di un partito fascista che diventava sempre più obbligante nell’esservi dentro e sempre più duro nell’esservi fuori (confino di polizia, licenziamenti…), la delusione per le sanzioni seguite alla conquista dell’Etiopia, le perplessità sull’intervento nella guerra civile spagnola e sulla sempre più stretta amicizia con Hitler, l’illudente infine iperbole del dormire con le porte aperte. In tale rugoso contesto si muove il piccolo giudice che, pur sapendo di giocarsi la carriera e diviso nell’animo fra disagio per la contorta e feroce personalità del’imputato, orrore per l’arma dei delitti (il pugnale), percezione della follia (disperata) dello stesso, non retrocede di un passo rispetto a quella che ritiene la difesa di un principio morale (quel bene immenso della vita) superiore a ogni legge. E’ un principio di tale forza -ribadirà nell’ultimo capitolo al procuratore generale- quello contro la pena di morte che si può essere certi di essere nel giusto anche se si resta soli a sostenerlo, mentre il parere del procuratore è sempre stato che la pena capitale era legge e noi non possiamo fare che applicarla, che servirla. Il piccolo giudice sa di avere dalla sua parte anche il pensiero di Tolstoi, di Dostoevskij, e il culto siciliano delle anime sante dei corpi decollati, che Sciascia definisce uno dei più oscuri culti, dei più spontanei della devozione popolare. Perché, si chiede l’autore col giudice lasciando sospesa la domanda, la contraddizione di accorrere le masse come a feste alle cosiddette “giustizie” e di conferire poi santità ai giustiziati? Scontate affiorano le risposte: per l’oscuro, intuitivo, sentimento dell’arbitrio ingiustificabile del Potere ai danni del condannato, della violenza/offesa fatta alla sacralità della vita, del sopruso continuato contro i poveri, gli emarginati, i ribelli a un ordine sociale e politico ingiusto; per umana pietà! In tali sottaciute riflessioni, che travolgono il soddisfacimento dell’istinto vendicativo, l’illusione “estetica” che giustiziando i criminali “si ripulisce” la società, l’ipocrisia crudele ma riguardosa della morte ritualizzata in cerimoniale perfetto, e ancora, le logiche di Potere del fascismo, il giudice è in sintonia soprattutto con il giurato ricco agricoltore che si diletta di letteratura e che gli ha fatto avere la silografia popolare dei corpi decollati. Ma anche gli altri giurati, a inizio processo astrattamente favorevoli alla pena di morte per ragioni di porte aperte, scendendo al caso concretamente particolare e personale si sentono a un tempo in casa dell’impiccato e del boia, cioè intorno a un gorgo per la loro coscienza, per la loro vita. Non era soltanto un problema di giustizia -scrive Sciascia-, di amministrarla secondo la legge o di affermarla contro la legge; era anche un problema di interiore libertà comunque dovuta a chi è chiamato a giudicare. L’interrogativo tecnico/morale che li agita (ma è davvero affar mio stabilire se [certi delinquenti] la meritano [la pena di morte] e dargliela?) equivale alla riflessione cui si abbandonerà alla fine il procuratore generale ormai sull’orlo della pensione (e della morte per angina pectoris): sono stato un morto che ha seppellito altri morti… mi chiedo se da morti (cioè da creature fallibili) che seppelliamo altri morti, davvero abbiamo diritto di seppellire i morti per pena capitale… qualcosa nell’affermare la legge fino a quel punto mi infastidisce, mi inquieta… C’è insomma una inalienabilità dei diritti umani che sposta il discorso sul versante esistenziale del “sacro”, e per chi crede, della “religione”. Argisto Giuffredi al figlio avviato alla carriera giudiziaria raccomandava di non infliggere a nessuno la tortura e la pena di morte: Questa vita che è di Dio io la vorrei lasciar tor da lui. E il piccolo giudice distingue nelle pagine conclusive fra due opposte visioni dell’esistenza: o questa nostra vita è soltanto caso e assurdità e vale soltanto in sé nelle illusioni con cui la si vive e dunque [per il non giustiziato] il viverla ancora per qualche anno mese giorno appare come un dono; o è invece parte di un disegno imperscrutabile: e allora verrà quest’agonia [della detenzione] a consegnare quest’uomo a un qualche aldilà con più pensieri, con più pensiero… se non vogliamo con più religione. Ma o casualità dell’esistere o disegno trascendente, il valore della vita resta per Sciascia imprescindibile e il piccolo giudice la difende senza cedimenti brutali all’istinto o al Potere. Dopo Porte aperte, che stilisticamente si caratterizza per un periodare ampio, complesso in linea col taglio tecnico/saggistico del contenuto, ricco di citazioni letterarie e indugi riflessivi e tuttavia sostanzialmente monotematico, il romanzo Il cavaliere e la morte, dove anche torna e si dipana, con un narrare più veloce e essenziale, il tipico “giallo” sciasciano che inscena l’inevitabile fallimento dell’investigatore, qui iI Vice di un anonimo ufficio di polizia, si presenta tematicamente più articolato e di più vario respiro. Valore fondante resta l’interiore libertà di cui sopra. Ne Il cavaliere e la morte Sciascia svolge una riflessione che è a un tempo politica ed esistenziale. I temi della malattia, del dolore fisico, della morte naturale si intrecciano alle fasi dell’inchiesta poliziesca, che per il totale impegno vitale, intellettuale, morale con cui è vissuta dal protagonista, il Vice, malato di cancro come lo scrittore, equivale a una inchiesta paradigmatica sul senso della Vita e sulla responsabilità dell’individuo dentro la scena del mondo. Il testo per l’indeterminatezza dei luoghi, la stereotipia di talune situazioni, l’anonimato di alcuni personaggi (il Capo, il Vice, il Grande Giornalista) si configura, più che come una combattiva denuncia-proposta alla maniera ad esempio de Il giorno della civetta (1961), come una denuncia-teorema alla maniera di A ciascuno il suo (1966) o de Il contesto (1971). Siamo alla sintesi conclusiva della visione sciasciana del Potere, dell’Uomo e di certi meccanismi del Vivere: Ma il mondo -riflette il Vice- il mondo umano, non aveva sempre oscuramente aspirato ad essere indegno della vita? Perciò la storia prende avvio all’interno dell’ufficio di polizia dallo sguardo analitico e indagatore del Vice che, la testa appoggiata all’orlo dell’alto e duro schienale della poltrona, spossato dal dolore e braccato dalla morte che come un quid, un quantum sta girando nel suo sangue, ossa, muscoli, ghiandole in cerca dell’anfratto, nicchia, culla in cui esplodere, si ritrova ad osservare per l’ennesima volta nei minuti particolari l’incisione cinquecentesca di Albrecht Durer, da lui acquistata molti anni prima ad un’asta, dal titolo “Il cavaliere, la morte, il diavolo“. Nella raffigurazione, fra i due poli della Morte in basso e del castello irraggiungibile in cima al colle, incede un Cavaliere armato dalla misteriosa identità. Il collezionista o il mercante ex proprietari dell’opera hanno vergato a matita sul retro, e interrogativamente, due nomi: Christ? Savonarole? accostando, nel dubbio circa l’identità del Cavaliere, due riformatori, due utopisti, due martiri, ugualmente vittime della società e delle Istituzioni. Si sente tale anche il Vice? Come qualche altra sua prefigurazione (Bellodi, Laurana, il pittore di Todo modo, il piccolo giudice…) pure il Vice è un semi-intellettuale: gli piacciono i quadri, le stampe, i libri, è uno che legge molto e che negli anni ha sviluppato un rapporto d’amore-rancore per la sua isola d’origine, la Sicilia (per tutto quel che di grave ne era ogni giorno notizia greve, tragica), e verso gli uomini un atteggiamento di scontrosa ironia che, nella chiaroveggenza disincantata del suo ormai prossimo congedo, e definitivo, dalla vita, si coniuga a un sentimento di dilagante pietà. Controfigura dello scrittore, il Vice è, come Sciascia, fra malattia personale e cancrena pervasiva del tessuto sociale, alla ricerca, nonostante tutto, di un dialogo positivo con la morte e con la vita, e il racconto-apologo si articola emblematicamente e contraddittoriamente fra ragioni di pessimismo esistenziale e indicazioni di attivismo volontaristico di resistente matrice illuministica. Fragile punto d’equilibrio diventa pertanto “l’agire” soggettivo, autonomo e razionale, in funzione della giustizia e della verità, “l’agire” come imperativo etico, anche nella sconfitta annunciata e secondo la nota tesi di Voltaire nel Candido: coltivare il nostro giardino grande o piccolo che sia, tesi rivisitata in una Italia-mondo di fine anni ‘80. Emerge dal romanzo una morale nobilmente laica e “civile”, secondo cui la dignità dell’individuo tanto più si esalta quanto più, pur nell’imminenza della morte e impotenza della lotta, la sua volontà contrasta, giorno per giorno, il crimine e la menzogna, e sfida, analizzandolo e razionalizzandolo, il dolore fisico. Ma qual era il punto del non poterne più? Lo spostava sempre più in avanti, come un traguardo: della volontà in gara col dolore. Rifiuta il Vice la morfina e gli altri religiosi conforti della scienza: che non solo sono religiosi quanto quegli altri, ma strazianti in di più, e fa del pensiero (Soltanto il pensare gli era nemico, con piccole, momentanee vittorie) e del suo lavoro di poliziotto la sua terapia d’urto. Analogamente funziona per Sciascia, come già visto, l’allegria della scrittura se, come aveva detto a Marcelle Padovani, essa ci aiuta a vivere nella verità (sic!). Qua e là nei capitoli le trafitture del dolore fisico accompagnano le azioni del Vice, ma è un dolore imbrigliato al quale il malato riesce a dare immagini, colori, pensieri. Talora la sofferenza lo trova del tutto indifeso deformandogli e oscurandogli ogni piacere ancora possibile, l’amore, le amate letture, i ricordi più lieti come ci fosse sempre stato (il dolore), come non ci fosse mai stato un tempo in cui non c’era, in cui si era sani, giovani, il corpo modulato dalla gioia, per la gioia. E sono i momenti in cui la malattia incrocia drammaticamente la riflessione esistenziale e entra in dialogo con essa sulla perdita di senso della vita (ma forse tutto nel mondo stava accadendo a somiglianza dell’inflazione, la moneta del vivere ogni giorno perdeva di valore), sul traguardo di una morte oggi assai squallida (ma inquietante era altro pensiero: che tra le immondizie l’uomo si avviasse a morire), sul richiamo ancora acceso dell’amore e della felicità (La parola gli era venuta spontanea, quasi in un istantaneo innamoramento), sul declinare inevitabile della passione e della giovinezza (se del suo piccolo gruzzolo qualcosa fosse rimasto). Questo contemporaneo dialogare del protagonista su tre fronti (malattia, rapporto vita-morte, guasti sociali), che è un voler guardare a fondo dentro di sé e fuori di sé, al mondo oggettivo, conferisce ne Il cavaliere e la morte una particolare rilevanza, etico-filosofica, all’indagine poliziesca: essa sarà per il “soggetto” (Vice, Sciascia, individuo-tipo) misura dell’ “essere” o forma dell’ “apparire”? Distinzione fondamentale se in una intervista del 1982 rilasciata dallo scrittore a Le Monde leggiamo: 20 anni fa credevo che il mondo potesse cambiare, oggi non più. La valenza allegorica, e non solo politicamente polemica e contestativa di questo giallo, spiega perché la vicenda è ambientata in una città senza nome, anche se con evidenza del Nord: ha una piazza con dei portici, un lungofiume dall’acqua fangosa, un parco, che diventa, per il Vice che lo osserva, ambiguo contenitore di immagini festose (i giochi dei bambini) e di visioni apocalittiche e mostruose, un grattacielo svettante e grifagno, quello delle Industrie Riunite, segno tangibile di un potere economico totalizzante che controlla la vita di una intera nazione illusa di benessere e ricchezza, in realtà schiacciata fra lo strapiombo della miseria da un lato e quello della peste-corruttela dall’altro. Ma il marasma sociale e morale è “inscritto“ anche nella villa fuori mano, di un rococò fragile musicale cantato, del sospettato eccellente e intoccabile: il Presidente delle Industrie Riunite ingegnere Cesare Aurispa; nell’amorfa o compromessa routine di un certo “fare” poliziesco che si muove fra colpevoli complicità (E quante telefonate, si chiese il Vice, erano già partite da quel palazzo per avvertire il Presidente della visita che stava per ricevere?) e formali, quando non farseschi, o artatamente fuorvianti, arresti, perquisizioni, interrogatori, piste investigative aleatorie; nella montatura propagandistica e sottilmente manovrata dell’informazione giornalistica e radio-televisiva circa il fantomatico gruppo eversivo dei figli dell’ottantanove intenzionati a rifare il “terrore” del 1789; nella contrattabile spregiudicatezza del Grande Giornalista la cui fama di moralista duro e implacabile serve ad alzarne il prezzo per chi si trova necessitato a comprare disattenzioni e silenzi, pigiato il Grande Giornalista con tutti i suoi “affini” o accoliti in quella promiscua barca-società dalla quale il Vice è invece già pronto a sbarcare nella sua isola deserta (l’isola del non-intruppamento e della morte onesta). Emblematico risulta pertanto l’anonimato dei due poliziotti inquirenti, il Capo e il Vice, non servendo il nome quando si è marionette consenzienti (anche se per salvare la pelle) o vittime dissenzienti e impotenti destinate solo a ingrossare le file dei morti ammazzati. Il Capo, pur nutrendo giusti sospetti su Aurispa in rapporto all’assassinio dell’industriale Sandoz, li mette a tacere, perché -confessa al Vice- non è disposto al suicidio e si limita a percorrere per senso pratico e fiuto condizionato di mastino che vuole restare dentro l’ordine delle cose (che il Vice invece qualifica come disordine delle cose) la pista bella e confezionata e più comoda dell’estremismo eversivo, cui addossare la responsabilità dell’omicidio. Quanto al Vice, anonimato e qualifica stessa di “Vice” meglio evidenziano l’inevitabile sconfitta del personaggio, nonostante, anzi proprio a causa della sua onestà, sagacia, intuito, determinazione. Il suo ruolo subalterno, non decisionale, rispetto al Capo e le sue pericolose curiosità/disobbedienze, che lo portano a rovistare nelle immondizie, a seguire la traccia dei biglietti “scherzosi” scambiati fra Sandoz e Aurispa fino a casa delle due donne (De Matis e Zorni), e che infine nel dialogo con il dottor Giovanni Rieti legato ai servizi segreti (dialogo per il quale saranno uccisi prima Rieti e poi il Vice) lo fanno affacciare su quella scabrosa verità effettuale di intrallazzi economici e finanziari, rivalità all’interno dei partiti, farsi e disfarsi di alleanze, fatti di curia e fatti di terrorismo, dentro cui gli stessi episodi di corruzione o i traffici di droga, armi e veleni vari si rivelano meno significativi rispetto a più articolati complotti destabilizzanti, sono appunto tutti comportamenti da Vice, cioè scelte solitarie e collaterali, proprie di chi (cittadino, scrittore) riguardo all’“impostura” istituzionalizzata di pochi e dei potenti non può evolvere da lucido osservatore e critico testimone a “primo attore”, a soggetto vittorioso di “Storia”. Nel racconto-apologo sciasciano tutti i personaggi, escluso il Vice, stanno al gioco della finzione con gli altri e/o con se stessi. La maggior parte sa, ha capito, qualcuno per orgoglio personale tiene a precisare che non è un cretino (il Capo, il Grande Giornalista) ma tutti lasciano correre, per opportunismo, quieto vivere, assuefazione al malcostume/normalità, o per un consolidato scetticismo che sconfina nel fatalismo. Il marcio della società a capitalismo avanzato emerge dalla triade Sandoz-Aurispa-Rieti che sono negli “affari” in vischiosa reciprocità soci interessati e feroci rivali fino all’arma estrema del delitto. In tale torbido contesto diventa scontata la strumentalizzazione, a schermo e spettro di tutt’altre intenzioni, di sedicenti gruppi rivoluzionari, fasulli o reali (e la memoria storica, fuori dell’allegoria, non può che correre alla strategia della tensione in Italia negli anni ’70 e ‘80). Nell’incontro con Rieti il Vice trova la risposta al suo dilemma (romanzesco per il Capo) nato fin dalle prime strumentali allusioni del Presidente a una telefonata (scherzo/minaccia?) ricevuta da Sandoz a nome di non bene identificati figli dell’ottantanove. Il dilemma era: I figli dell’ottantanove sono stati creati per uccidere Sandoz o Sandoz è stato ucciso per creare i figli dell’ottantanove? Finalità complementari come si vede, anche se primario appare il secondo corno del dilemma, dato che -afferma il Vice- la sicurezza del Potere (visibile e occulto), si fonda sulla insicurezza dei cittadini, di tutti i cittadini in effetti -aveva precisato Rieti- anche di quelli che, spargendo insicurezza, si credono sicuri. Con questo inabissarsi definitivo e trascolorare di ogni bandiera ideologico-rivoluzionaria (illuminismo, marxismo), l’inchiesta poliziesco-esistenziale del Vice-Sciascia si può considerare conclusa, ma non nel segno nullificante del Postmoderno. Il pessimismo porta sì il Vice a reinterpretare nell’incisione di Durer in termini ancor più crudamente fallimentari la Morte, quale stanco e mendicato approdo di una Vita altrettanto mendica di ideali e di opere, spingendolo a leggere il Diavolo come un alibi degli uomini che sanno fare meglio di lui, e il Cavaliere corazzato, né Cristo né Savonarola, ma la Vita-morte, la Vita-diavolo che avanza verso il Nulla, cioè la chiusa cittadella in cima al colle che è la cittadella della suprema verità, della suprema menzogna. Il pessimismo gli configura sì come insanabili e tragicamente normativi il reato omertoso, il Potere corrotto e corruttore, l’impunità mafiosa, la menzogna istituzionalizzata e viene prospettandogli per i bambini di oggi e di domani un terribile destino fra città-pollaio, ritualità consumistiche, ignoranza sclerotizzante e aberranti tecnologie biologiche (E c’era chi si preparava a farli nascere come mostri, magari prodigiosi, per un mondo mostruoso), mentre resta chiuso il cancello della preghiera, giardino desolato, deserto. Ma è significativo che l’ultimo capitolo si apra e si chiuda con un ritorno al tema del dolore fisico: quello che sveglia il Vice alla fine di sogni in cui qualcosa o qualcuno lo percuote al fianco, alla spalla, alla nuca, e quello che invece scompare cacciato dalla morte sul campo, quando gli sparano, mentre pur essendo in congedo, come un mulo alla stalla, sta andando di nuovo verso il suo ufficio: Gli spari li udì incommensurabilmente prima, gli parve, di sentirsene colpito… la vita se ne andava fluida, leggera. Il dolore era scomparso. Al diavolo la morfina, pensò! “Al diavolo la morfina” acquista densità di significato metaforico: è la sfida moralmente vincente, umana e civile di chi, poliziotto onesto, cittadino dissenziente, individuo libero, intellettuale solitario, non vuole farsi narcotizzare e come dignitosamente vive la Vita, altrettanto dignitosamente attraversa la “sua” morte. E il Vice spira, con coerenza ultima, nel rifiuto-irrisione anche della prevedibile e narcotizzante menzogna giornalistica e politica del giorno dopo: I figli dell’ottantanove colpiscono ancora. Ucciso il funzionario che sagacemente li braccava. Pensò: che confusione! Un che di intimamente eroico, pur nella inquietudine esistenziale (Porte aperte si chiude sulla parola paura, paura del processo storico allora in atto aperto su un abisso), e di distaccata fierezza resiste -come si vede- nella raffigurazione sia del Vice che del piccolo giudice, mediando una fede residua nel seme-uomo. Invece, un pianto cupo, nervoso scandisce e sigla (cap.12,13) le azioni dell’onesto brigadiere Antonio Lagandara assassino colpevole/incolpevole del corrotto commissario-capo della polizia giudiziaria nel romanzo breve Una storia semplice, che segna il punto più basso del pessimismo di Sciascia e della sua nausea vitale. Il malato professore Franzò, amico dell’assassinato ex diplomatico Giorgio Roccella dirà infatti al brigadiere lucidamente indagante che ad un certo punto della vita non è la speranza l’ultima a morire, ma il morire è l’ultima speranza. Questo del 1989 è un libro disperato, radicalmente scettico nelle conclusioni, e tuttavia non rinuncia ad essere provocatorio (provocatio alla latina) per il lettore nel titolo (“storia semplice” cioè di ordinaria corruzione e impunità!) e nella frase di Durrenmatt apposta come epigrafe: Ancora una volta voglio scandagliare scrupolosamente le possibilità che forse ancora restano alla giustizia. Quale giustizia, e garantita da chi? Nonostante quell’illuminazione anche serale e notturna degli uffici di polizia per dare l’impressione ai cittadini che in quegli uffici sempre sulla loro sicurezza si vegliava, poteva la Giustizia trionfare nel “giallo” tradizionale per l’identità dei fini (ricerca della verità e della giustizia) fra personaggio inquirente e società, ma non nel mondo contemporaneo (e nel giallo sciasciano) dove si è reso incolmabile il loro scollamento, ragione e moralità sconfitte, menzogna e verità indistinguibili. Una società che ritrova i suoi “equilibri” non eliminando da sé i crimini, ma coprendoli con il silenziare o uccidere gli “anticonformisti”, chi indaga tenace la verità (Il giorno della civetta, A ciascuno il suo, Il contesto, Toto modo…) e facendoli rientrare i crimini, con la loro variegata tipologia, nella norma del vivere, nella collettiva, egoistico/opportunistica, indifferenza. La narrazione, nudamente referenziale, torna in Una storia semplice alla Sicilia, a una vicenda di mafia e di droga. Lo sguardo amaro dello scrittore ormai prossimo alla morte volutamente circoscrive la squallida vicenda fra i falò rituali della rutilante e rombante festa di san Giuseppe falegname e i preparativi formali dei funerali solenni per il commissario-capo, la cui salma beneficerà della pia (?) benedizione di un padre Cricco mascherato con nicchio cotta e stola ma complice, come il commissario, dei trafficanti e degli assassini. Sciascia marca anche qui del costume quotidiano festaiole alienazioni, ciniche ipocrisie, silenzi interessati. Un episodio emblematico delle opposizioni che strutturano il libro (candore/onestà-corruzione/torbida clandestinità) è quello del primo sopralluogo (cap.2) nel villino della vittima davvero grazioso ma con molti segni di disgregazione, di rovina, così come la contrada Cotugno in cui è ubicato: verdeggiante la collina, ma il fiumiciattolo ai suoi piedi è ormai un alveo pietroso, di pietre bianche come ossame. Il brigadiere e i due agenti entrati dalla finestra trovano il Roccella riverso e ammazzato sulla scrivania con un grumo nerastro tra la mandibola e la tempia entro una messinscena che vorrebbe accreditare il suicidio, ma il poliziotto, troppo attento ai particolari, resta subito scettico e si colloca pirandellianamente oltre l’apparenza. Da notare l’identificazione (che equivale a un’altra dichiarazione di poetica) che Sciascia attua fra il lavoro di osservazione sul campo del brigadiere in funzione del rapporto scritto che gli toccava poi fare e il modo di essere e operare degli scrittori italiani del meridione, siciliani in specie (alias Verga, Pirandello, De Roberto, Brancati…e qui lo stesso Sciascia) che muovono dal “reale” e da condizioni spirituali affini a quella del sottufficiale Lagandara: il fatto di dovere scrivere delle cose che vedeva (sic!), la preoccupazione, l’angoscia quasi (sic!), dava alla sua mente -precisa lo scrittore- una capacità di selezionare, di scelta, di essenzialità per cui sensato ed acuto finiva con l’essere (nonostante i non molti anni di scuola e le poche letture del poliziotto) quel che poi nella rete dello scrivere restava… E la scoperta che il brigadiere fa, ispezionando la casa che non da il senso di essere disabitata allo stesso modo dei lucidi, nuovi, catenacci che chiudono i magazzini lungo il recinto, e salendo dalla cucina spaziosa per una porticina su per una scala stretta e buia fino al solaio, è davvero singolare. In linea con l’avanzato anticlericalismo di Sciascia, nutrito però di nostalgica, coerente, purezza evangelica, il poliziotto si ritrova in un ambiente vastissimo e buio, dove alla luce debole dei fiammiferi che viene accendendo vede un ingombro di poltrone, sedie sfondate, casse, cornici vuote, panneggi polverosi e tutt’attorno una decina di busti-reliquiari di santi dorati su piedistalli barocchi, fra i quali spicca uno più grande, d’argento il petto, nera la mantellina, la faccia incagnata. La reazione è di fuga/asfissia: un tetto morto pieno di santi -spiega Lagandara all’agente- …e si sentiva come se polvere, ragnatele e muffe gli fossero piovute addosso. Tornò a scavalcare la finestra per ritrovare la mattinata fredda e splendida, il sole, l’erba gocciolante di brina. Avverte dunque il brigadiere la necessità prepotente di riguadagnare la luce abbagliante della mattina di marzo che ha aperto il capitolo, una ”luce” corsa però, come tutte le pagine del libro (per il “male storico”) dal retrogusto, o controcanto che dir si voglia, risentito dell’ironia dello scrittore, che scaglierà ancora altri due a fondo contro un certo cattolicesimo ipocrita e di facciata. Nel cap. 10, quando padre Cricco, bell’uomo alto e solenne nella veste talare (sic!) e il commissario riguardoso, complimentoso si congratulano reciprocamente di essere il primo un prete all’antica che veste ancora da prete, e il secondo un cattolico all’antica (Buon per noi…), e nel cap. 15, quando volutamente e ferocemente Sciascia gioca equivocando sul significato della parola parrocchia (in controluce invece “consorteria”) in bocca a padre Cricco! Uno Sciascia non fideista che, dialogando con l’amico arciprete don Alfonso Puma, badava tuttavia a sottolineare di leggere spesso i Vangeli per caricarsi come un orologio per le sue battaglie civili, rammaricandosi della mancanza, nell’esperienza quotidiana, di preti-preti in senso genuino. E’ perciò contro ogni torbida consorteria clericale, politica, mafiosa che si eleva un’ultima volta la protesta/sfida dell’autore. Quello che mancava -annota lo scrittore con sferzante sarcasmo- all’onesto brigadiere di polizia, figlio di un bracciante divenuto potatore, era lo spirito di corpo, il considerare parte maggiore del tutto il corpo a cui apparteneva, ritenerlo infallibile e nella eventuale fallibilità, intoccabile, traboccante di ragione soprattutto quando aveva torto. Quello spirito di corpo che invece avranno magistrato, questore, colonnello dei carabinieri nel fabbricare la verità di comodo ultima che sarà poi diffusa dai giornali: brigadiere uccide incidentalmente, mentre pulisce la pistola, il commissario capo della polizia giudiziaria. Colpevole invece dell’assassinio dell’ex diplomatico Roccella, inaspettatamente rientrato nel suo villino di Monterosso divenuto in sua assenza centro di smistamento di droga (i magazzini dai lucidi catenacci e dall’odore indefinibile) e deposito clandestino (nel solaio) di un famoso dipinto rubato anni prima, risulta proprio il commissario, complice, come detto, della banda e di padre Cricco “custode” inaffidabile dei beni trascurati del diplomatico e a sua volta coinvolto negli altri due assassinii del capostazione di Monterosso e del suo manovale, anch’essi membri della banda. Poiché il brigadiere ha scoperto la verità, il commissario tenta di ucciderlo, fingendo di pulire la sua pistola, ma Lagandara prontamente lo previene, uccidendolo. La “falsa verità” che copre la verità effettuale si affiancherà all’impunità finale di padre Cricco perché l’uomo della Volvo che l’ha visto alla stazione di Monterosso con gli assassini, per evitare nuovi guai dopo la carcerazione seguita alla sua prima “spontanea” deposizione, non lo denuncerà alla questura, preferendo allontanarsi cantando dalla città e andando verso casa. Fra cittadini che chiudono gli occhi e organi istituzionali resisi purtroppo di basso profilo (assenze abituali del questore, corruzione del commissario omicida, rivalità fra arma dei carabinieri e corpo di polizia, ottusità mentale e mala fede del procuratore che propone di ribaltare le cose dicendo che è il brigadiere a mentire, verità addomesticate…), l’unico tragicamente smarrito e sconvolto è il brigadiere. Appassionato al suo mestiere, teso alla laurea in legge per fare carriera, e costretto invece ad uccidere per autodifesa, il suo pianto (cominciò a piangere e a battere i denti), gonfio di delusione personale (stiamo insieme da tre anni, nello stesso ufficio -dice sfogandosi al professore Franzò), pregno di rivolta impotente e di disperata sconfitta esistenziale (nell’ufficio del procuratore c’era anche… come imputato davanti alla Corte d’Assise il brigadiere) contrasta e stride vistosamente con il cantare dell’uomo della Volvo nel quale Sciascia metaforizza la fuga dalle responsabilità del cittadino comune fra cinica e/o indifferente leggerezza e totale estraneità/diffidenza verso lo Stato e le Istituzioni. Di metafora e allusiva autocitazione sanno anche le lettere di Garibaldi e di Pirandello (vedi Il quarantotto e i saggi pirandelliani) che Giorgio Roccella, tornando improvvisamente da Edimburgo a Monterosso avrebbe voluto recuperare da una cassa per lavorarci un po’ su, quasi a segnalare lo scrittore la continuità di una Sicilia “specchio del mondo” fra cicliche delusioni storiche e inattingibili sponde ideali. Una oscillazione di atteggiamenti dunque nell’ultimo Sciascia, e una tentazione di “resa” di fronte a quel furbesco/beffardo finale: Riprese cantando la strada verso casa. E se in Nero su nero (1979) avevamo letto che nessuna verità si saprà mai riguardo a fatti delittuosi che abbiano anche minima attinenza con la gestione del potere, a tutto ciò resta sempre sotteso l’accoramento che ne Il cavaliere e la morte gli ha fatto scrivere: Ancora bella, la vita, ma per chi ancora ne era degno.

Nel trentennale della morte di Leonardo Sciascia (20 novembre 1989) piace selezionare dalla sua vasta opera, per ricordarlo, le sue ultime sfide morali e civili consegnate agli ultimi tre romanzi, che si possono leggere come un testamento spirituale: Porte aperte (1987), Il cavaliere e la morte (1988), Una storia semplice (1989). Un ideale trittico, che ricapitola le tappe più importanti dell’itinerario letterario dello scrittore (fascismo, mafia, politica nazionale) e che bene restituisce la densità dell’impegno umano e intellettuale, oltre che il forte interesse per la storia e l’attualità politica, e le acute insorgenze di tematica esistenziale. Emergono due feconde contraddizioni: l’acuirsi negli anni di un disperante pessimismo e il tenace tuttavia attaccamento di Sciascia alla “scrittura”: c’è del pessimismo, c’è della disperazione -diceva a Domenico Porzio- ma lo scrivere è sempre un atto di speranza; un rigoroso inoltre immanentismo che gli farà rifiutare il prete al capezzale di morte e un segno di croce sulla tomba, coniugato però tale immanentismo a una accorata e altrettanto tenace, religiosa, devozione al mistero/dramma della vita. In Porte aperte risulta significativa la notazione sui segni di umana tenerezza di alcuni membri della giuria popolare, chiamati a giudicare il reo di tre omicidi, non verso l’imputato ma verso la vita, le cose della vita, l’ordine e il disordine della vita, poiché -precisa Sciascia- nella sensibilità, nell’intelligenza, nei pensieri, ai pochi felici, ai pochi infelici è dato di incontrarsi, di riconoscersi, di scegliersi, donde la naturale intesa/afflato/simpatia fra tre dei giurati e il piccolo giudice. Protagonista di Porte aperte è appunto il piccolo giudice, conosciuto personalmente da Sciascia quando quello era già vecchio. Piccolo non tanto per la piccola statura, ma -sottolinea lo scrittore- perché il dirlo piccolo mi è parso ne misurasse la grandezza: per le cose tanto più forti di lui che aveva serenamente affrontato. Un processo cioè del 1937 contro il pluriomicida sopra citato per il quale tutti volevano a Palermo la sentenza di morte, sia l’opinione pubblica sull’onda dell’emotività (delitti freddi, efferati… personaggio abietto…Tutta la città ne è indignata, sconvolta -dice il procuratore generale), sia il regime fascista che aveva ripristinato la pena di morte, per gravi reati politici dal 1926, e per gravi reati comuni dal 1930. Ripristino condiviso nel libro dal procuratore generale per il quale la pena capitale serve a ribadire nella testa della gente l’idea di uno Stato forte che si preoccupa al massimo della sicurezza dei cittadini; l’idea che davvero ormai si dorma con le porte aperte (sic!). La presunta sconfitta della delinquenza e “l’illusione” della sicurezza/tranquillità dei cittadini sono invece per il piccolo giudice un inganno consapevole dello Stato verso il paese, perché la pena di morte era stata reintegrata a difesa e sicurezza dello Sato fascista, sospesa su tutto ciò che potesse rivolgerglisi contro e pronta a cadere (anche senza regolare processo) su ogni persona che comunque l’offendesse. I vari capitoli accompagnano la resistenza del piccolo giudice (nel quale Sciascia proietta la sua stessa avversione al fascismo e la sua difesa dei diritti civili) ai suggerimenti/avvertimenti del procuratore generale (rinunciare al processo; farlo spostare in altra sede; non pregiudicare la brillante carriera), il suo senso di crescente isolamento, la sua immobile determinazione a fare i conti soltanto con la propria coscienza, con la propria dignità. Il racconto ha una motivazione intima, psicologica, e un’altra storico-culturale e di attualità. La prima ci riporta all’intervista rilasciata a Marcelle Padovani (1979), dove Sciascia afferma che il suo giovanile antifascismo era maturato proprio in relazione alla pena di morte: Era una idea che mi sconvolgeva, mi atterriva. Che si potesse dare la morte, così freddamente a tavolino, compilando una scrittura… la morte attraverso la sentenza, la morte attraverso la scrittura… mi pareva e mi pare la più grande infamia… E nessuno voleva parlare con me della cosa, tutti la dicevano giusta. L’altra spiega i riferimenti espliciti o impliciti al rifiuto di essa: dagli Avvertimenti cristiani (1585) dell’intellettuale siciliano Argisto Giuffredi al Beccaria Dei delitti e delle pene (1764), alle Dichiarazioni universali dei diritti dell’uomo (1789; 1948) e successivi Patti internazionali (1966; 1976) ancora disattesi negli anni ’80, come emerge dal cap.2 dove l’autore, marcando l’attualità della tematica, con allusione diretta all’Inquisizione oppone al relativismo pur valido delle “opinioni”, come principio assoluto, che non si può fare arrostire vivo un uomo soltanto perché certe opinioni non condivide, e con chiaro riferimento invece al nostro presente, ribadisce che qui, oggi, anno 1937 (anno 1987)… l’umanità, il diritto, la legge… lo Stato… rispondere non debbano con l’assassinio all’assassinio. Tornando al caso specifico dell’imputato del 1937, se ne voleva la morte anche perché uno degli uccisi, l’avvocato Bruno, a Palermo aveva rappresentato il fascismo cittadino e una parte rilevante del corporativismo fascista, sì che si era costituito parte civile, a nome della Confederazione fascista Professionisti e Artisti, Alessandro Pavolini che sarà poi fucilato con Mussolini. Un intreccio complesso dunque di ragioni politiche, colpe effettuali (uccisione della moglie, uccisione del ragioniere che l’aveva sostituito nel posto di lavoro, uccisione dell’avvocato Bruno che lo aveva licenziato per gli ammanchi di cassa) e pressioni giustizialiste dell‘opinione pubblica. Del fascismo Sciascia ricostruisce violenze, imposizioni, riti: l’assassinio di Matteotti (1924), l’istituzione dei tribunali speciali (1926), le notizie impudicamente imposturate (falsificate o taciute) dei giornali succubi del regime, il canto delle squadre fasciste (bombe, bombe/ e carezze di pugnal), l’uso obbligato del voi invece del lei, del saluto romano invece della stretta di mano, e ancora, la crescente insofferenza di un partito fascista che diventava sempre più obbligante nell’esservi dentro e sempre più duro nell’esservi fuori (confino di polizia, licenziamenti…), la delusione per le sanzioni seguite alla conquista dell’Etiopia, le perplessità sull’intervento nella guerra civile spagnola e sulla sempre più stretta amicizia con Hitler, l’illudente infine iperbole del dormire con le porte aperte. In tale rugoso contesto si muove il piccolo giudice che, pur sapendo di giocarsi la carriera e diviso nell’animo fra disagio per la contorta e feroce personalità del’imputato, orrore per l’arma dei delitti (il pugnale), percezione della follia (disperata) dello stesso, non retrocede di un passo rispetto a quella che ritiene la difesa di un principio morale (quel bene immenso della vita) superiore a ogni legge. E’ un principio di tale forza -ribadirà nell’ultimo capitolo al procuratore generale- quello contro la pena di morte che si può essere certi di essere nel giusto anche se si resta soli a sostenerlo, mentre il parere del procuratore è sempre stato che la pena capitale era legge e noi non possiamo fare che applicarla, che servirla. Il piccolo giudice sa di avere dalla sua parte anche il pensiero di Tolstoi, di Dostoevskij, e il culto siciliano delle anime sante dei corpi decollati, che Sciascia definisce uno dei più oscuri culti, dei più spontanei della devozione popolare. Perché, si chiede l’autore col giudice lasciando sospesa la domanda, la contraddizione di accorrere le masse come a feste alle cosiddette “giustizie” e di conferire poi santità ai giustiziati? Scontate affiorano le risposte: per l’oscuro, intuitivo, sentimento dell’arbitrio ingiustificabile del Potere ai danni del condannato, della violenza/offesa fatta alla sacralità della vita, del sopruso continuato contro i poveri, gli emarginati, i ribelli a un ordine sociale e politico ingiusto; per umana pietà! In tali sottaciute riflessioni, che travolgono il soddisfacimento dell’istinto vendicativo, l’illusione “estetica” che giustiziando i criminali “si ripulisce” la società, l’ipocrisia crudele ma riguardosa della morte ritualizzata in cerimoniale perfetto, e ancora, le logiche di Potere del fascismo, il giudice è in sintonia soprattutto con il giurato ricco agricoltore che si diletta di letteratura e che gli ha fatto avere la silografia popolare dei corpi decollati. Ma anche gli altri giurati, a inizio processo astrattamente favorevoli alla pena di morte per ragioni di porte aperte, scendendo al caso concretamente particolare e personale si sentono a un tempo in casa dell’impiccato e del boia, cioè intorno a un gorgo per la loro coscienza, per la loro vita. Non era soltanto un problema di giustizia -scrive Sciascia-, di amministrarla secondo la legge o di affermarla contro la legge; era anche un problema di interiore libertà comunque dovuta a chi è chiamato a giudicare. L’interrogativo tecnico/morale che li agita (ma è davvero affar mio stabilire se [certi delinquenti] la meritano [la pena di morte] e dargliela?) equivale alla riflessione cui si abbandonerà alla fine il procuratore generale ormai sull’orlo della pensione (e della morte per angina pectoris): sono stato un morto che ha seppellito altri morti… mi chiedo se da morti (cioè da creature fallibili) che seppelliamo altri morti, davvero abbiamo diritto di seppellire i morti per pena capitale… qualcosa nell’affermare la legge fino a quel punto mi infastidisce, mi inquieta… C’è insomma una inalienabilità dei diritti umani che sposta il discorso sul versante esistenziale del “sacro”, e per chi crede, della “religione”. Argisto Giuffredi al figlio avviato alla carriera giudiziaria raccomandava di non infliggere a nessuno la tortura e la pena di morte: Questa vita che è di Dio io la vorrei lasciar tor da lui. E il piccolo giudice distingue nelle pagine conclusive fra due opposte visioni dell’esistenza: o questa nostra vita è soltanto caso e assurdità e vale soltanto in sé nelle illusioni con cui la si vive e dunque [per il non giustiziato] il viverla ancora per qualche anno mese giorno appare come un dono; o è invece parte di un disegno imperscrutabile: e allora verrà quest’agonia [della detenzione] a consegnare quest’uomo a un qualche aldilà con più pensieri, con più pensiero… se non vogliamo con più religione. Ma o casualità dell’esistere o disegno trascendente, il valore della vita resta per Sciascia imprescindibile e il piccolo giudice la difende senza cedimenti brutali all’istinto o al Potere. Dopo Porte aperte, che stilisticamente si caratterizza per un periodare ampio, complesso in linea col taglio tecnico/saggistico del contenuto, ricco di citazioni letterarie e indugi riflessivi e tuttavia sostanzialmente monotematico, il romanzo Il cavaliere e la morte, dove anche torna e si dipana, con un narrare più veloce e essenziale, il tipico “giallo” sciasciano che inscena l’inevitabile fallimento dell’investigatore, qui iI Vice di un anonimo ufficio di polizia, si presenta tematicamente più articolato e di più vario respiro. Valore fondante resta l’interiore libertà di cui sopra. Ne Il cavaliere e la morte Sciascia svolge una riflessione che è a un tempo politica ed esistenziale. I temi della malattia, del dolore fisico, della morte naturale si intrecciano alle fasi dell’inchiesta poliziesca, che per il totale impegno vitale, intellettuale, morale con cui è vissuta dal protagonista, il Vice, malato di cancro come lo scrittore, equivale a una inchiesta paradigmatica sul senso della Vita e sulla responsabilità dell’individuo dentro la scena del mondo. Il testo per l’indeterminatezza dei luoghi, la stereotipia di talune situazioni, l’anonimato di alcuni personaggi (il Capo, il Vice, il Grande Giornalista) si configura, più che come una combattiva denuncia-proposta alla maniera ad esempio de Il giorno della civetta (1961), come una denuncia-teorema alla maniera di A ciascuno il suo (1966) o de Il contesto (1971). Siamo alla sintesi conclusiva della visione sciasciana del Potere, dell’Uomo e di certi meccanismi del Vivere: Ma il mondo -riflette il Vice- il mondo umano, non aveva sempre oscuramente aspirato ad essere indegno della vita? Perciò la storia prende avvio all’interno dell’ufficio di polizia dallo sguardo analitico e indagatore del Vice che, la testa appoggiata all’orlo dell’alto e duro schienale della poltrona, spossato dal dolore e braccato dalla morte che come un quid, un quantum sta girando nel suo sangue, ossa, muscoli, ghiandole in cerca dell’anfratto, nicchia, culla in cui esplodere, si ritrova ad osservare per l’ennesima volta nei minuti particolari l’incisione cinquecentesca di Albrecht Durer, da lui acquistata molti anni prima ad un’asta, dal titolo “Il cavaliere, la morte, il diavolo“. Nella raffigurazione, fra i due poli della Morte in basso e del castello irraggiungibile in cima al colle, incede un Cavaliere armato dalla misteriosa identità. Il collezionista o il mercante ex proprietari dell’opera hanno vergato a matita sul retro, e interrogativamente, due nomi: Christ? Savonarole? accostando, nel dubbio circa l’identità del Cavaliere, due riformatori, due utopisti, due martiri, ugualmente vittime della società e delle Istituzioni. Si sente tale anche il Vice? Come qualche altra sua prefigurazione (Bellodi, Laurana, il pittore di Todo modo, il piccolo giudice…) pure il Vice è un semi-intellettuale: gli piacciono i quadri, le stampe, i libri, è uno che legge molto e che negli anni ha sviluppato un rapporto d’amore-rancore per la sua isola d’origine, la Sicilia (per tutto quel che di grave ne era ogni giorno notizia greve, tragica), e verso gli uomini un atteggiamento di scontrosa ironia che, nella chiaroveggenza disincantata del suo ormai prossimo congedo, e definitivo, dalla vita, si coniuga a un sentimento di dilagante pietà. Controfigura dello scrittore, il Vice è, come Sciascia, fra malattia personale e cancrena pervasiva del tessuto sociale, alla ricerca, nonostante tutto, di un dialogo positivo con la morte e con la vita, e il racconto-apologo si articola emblematicamente e contraddittoriamente fra ragioni di pessimismo esistenziale e indicazioni di attivismo volontaristico di resistente matrice illuministica. Fragile punto d’equilibrio diventa pertanto “l’agire” soggettivo, autonomo e razionale, in funzione della giustizia e della verità, “l’agire” come imperativo etico, anche nella sconfitta annunciata e secondo la nota tesi di Voltaire nel Candido: coltivare il nostro giardino grande o piccolo che sia, tesi rivisitata in una Italia-mondo di fine anni ‘80. Emerge dal romanzo una morale nobilmente laica e “civile”, secondo cui la dignità dell’individuo tanto più si esalta quanto più, pur nell’imminenza della morte e impotenza della lotta, la sua volontà contrasta, giorno per giorno, il crimine e la menzogna, e sfida, analizzandolo e razionalizzandolo, il dolore fisico. Ma qual era il punto del non poterne più? Lo spostava sempre più in avanti, come un traguardo: della volontà in gara col dolore. Rifiuta il Vice la morfina e gli altri religiosi conforti della scienza: che non solo sono religiosi quanto quegli altri, ma strazianti in di più, e fa del pensiero (Soltanto il pensare gli era nemico, con piccole, momentanee vittorie) e del suo lavoro di poliziotto la sua terapia d’urto. Analogamente funziona per Sciascia, come già visto, l’allegria della scrittura se, come aveva detto a Marcelle Padovani, essa ci aiuta a vivere nella verità (sic!). Qua e là nei capitoli le trafitture del dolore fisico accompagnano le azioni del Vice, ma è un dolore imbrigliato al quale il malato riesce a dare immagini, colori, pensieri. Talora la sofferenza lo trova del tutto indifeso deformandogli e oscurandogli ogni piacere ancora possibile, l’amore, le amate letture, i ricordi più lieti come ci fosse sempre stato (il dolore), come non ci fosse mai stato un tempo in cui non c’era, in cui si era sani, giovani, il corpo modulato dalla gioia, per la gioia. E sono i momenti in cui la malattia incrocia drammaticamente la riflessione esistenziale e entra in dialogo con essa sulla perdita di senso della vita (ma forse tutto nel mondo stava accadendo a somiglianza dell’inflazione, la moneta del vivere ogni giorno perdeva di valore), sul traguardo di una morte oggi assai squallida (ma inquietante era altro pensiero: che tra le immondizie l’uomo si avviasse a morire), sul richiamo ancora acceso dell’amore e della felicità (La parola gli era venuta spontanea, quasi in un istantaneo innamoramento), sul declinare inevitabile della passione e della giovinezza (se del suo piccolo gruzzolo qualcosa fosse rimasto). Questo contemporaneo dialogare del protagonista su tre fronti (malattia, rapporto vita-morte, guasti sociali), che è un voler guardare a fondo dentro di sé e fuori di sé, al mondo oggettivo, conferisce ne Il cavaliere e la morte una particolare rilevanza, etico-filosofica, all’indagine poliziesca: essa sarà per il “soggetto” (Vice, Sciascia, individuo-tipo) misura dell’ “essere” o forma dell’ “apparire”? Distinzione fondamentale se in una intervista del 1982 rilasciata dallo scrittore a Le Monde leggiamo: 20 anni fa credevo che il mondo potesse cambiare, oggi non più. La valenza allegorica, e non solo politicamente polemica e contestativa di questo giallo, spiega perché la vicenda è ambientata in una città senza nome, anche se con evidenza del Nord: ha una piazza con dei portici, un lungofiume dall’acqua fangosa, un parco, che diventa, per il Vice che lo osserva, ambiguo contenitore di immagini festose (i giochi dei bambini) e di visioni apocalittiche e mostruose, un grattacielo svettante e grifagno, quello delle Industrie Riunite, segno tangibile di un potere economico totalizzante che controlla la vita di una intera nazione illusa di benessere e ricchezza, in realtà schiacciata fra lo strapiombo della miseria da un lato e quello della peste-corruttela dall’altro. Ma il marasma sociale e morale è “inscritto“ anche nella villa fuori mano, di un rococò fragile musicale cantato, del sospettato eccellente e intoccabile: il Presidente delle Industrie Riunite ingegnere Cesare Aurispa; nell’amorfa o compromessa routine di un certo “fare” poliziesco che si muove fra colpevoli complicità (E quante telefonate, si chiese il Vice, erano già partite da quel palazzo per avvertire il Presidente della visita che stava per ricevere?) e formali, quando non farseschi, o artatamente fuorvianti, arresti, perquisizioni, interrogatori, piste investigative aleatorie; nella montatura propagandistica e sottilmente manovrata dell’informazione giornalistica e radio-televisiva circa il fantomatico gruppo eversivo dei figli dell’ottantanove intenzionati a rifare il “terrore” del 1789; nella contrattabile spregiudicatezza del Grande Giornalista la cui fama di moralista duro e implacabile serve ad alzarne il prezzo per chi si trova necessitato a comprare disattenzioni e silenzi, pigiato il Grande Giornalista con tutti i suoi “affini” o accoliti in quella promiscua barca-società dalla quale il Vice è invece già pronto a sbarcare nella sua isola deserta (l’isola del non-intruppamento e della morte onesta). Emblematico risulta pertanto l’anonimato dei due poliziotti inquirenti, il Capo e il Vice, non servendo il nome quando si è marionette consenzienti (anche se per salvare la pelle) o vittime dissenzienti e impotenti destinate solo a ingrossare le file dei morti ammazzati. Il Capo, pur nutrendo giusti sospetti su Aurispa in rapporto all’assassinio dell’industriale Sandoz, li mette a tacere, perché -confessa al Vice- non è disposto al suicidio e si limita a percorrere per senso pratico e fiuto condizionato di mastino che vuole restare dentro l’ordine delle cose (che il Vice invece qualifica come disordine delle cose) la pista bella e confezionata e più comoda dell’estremismo eversivo, cui addossare la responsabilità dell’omicidio. Quanto al Vice, anonimato e qualifica stessa di “Vice” meglio evidenziano l’inevitabile sconfitta del personaggio, nonostante, anzi proprio a causa della sua onestà, sagacia, intuito, determinazione. Il suo ruolo subalterno, non decisionale, rispetto al Capo e le sue pericolose curiosità/disobbedienze, che lo portano a rovistare nelle immondizie, a seguire la traccia dei biglietti “scherzosi” scambiati fra Sandoz e Aurispa fino a casa delle due donne (De Matis e Zorni), e che infine nel dialogo con il dottor Giovanni Rieti legato ai servizi segreti (dialogo per il quale saranno uccisi prima Rieti e poi il Vice) lo fanno affacciare su quella scabrosa verità effettuale di intrallazzi economici e finanziari, rivalità all’interno dei partiti, farsi e disfarsi di alleanze, fatti di curia e fatti di terrorismo, dentro cui gli stessi episodi di corruzione o i traffici di droga, armi e veleni vari si rivelano meno significativi rispetto a più articolati complotti destabilizzanti, sono appunto tutti comportamenti da Vice, cioè scelte solitarie e collaterali, proprie di chi (cittadino, scrittore) riguardo all’“impostura” istituzionalizzata di pochi e dei potenti non può evolvere da lucido osservatore e critico testimone a “primo attore”, a soggetto vittorioso di “Storia”. Nel racconto-apologo sciasciano tutti i personaggi, escluso il Vice, stanno al gioco della finzione con gli altri e/o con se stessi. La maggior parte sa, ha capito, qualcuno per orgoglio personale tiene a precisare che non è un cretino (il Capo, il Grande Giornalista) ma tutti lasciano correre, per opportunismo, quieto vivere, assuefazione al malcostume/normalità, o per un consolidato scetticismo che sconfina nel fatalismo. Il marcio della società a capitalismo avanzato emerge dalla triade Sandoz-Aurispa-Rieti che sono negli “affari” in vischiosa reciprocità soci interessati e feroci rivali fino all’arma estrema del delitto. In tale torbido contesto diventa scontata la strumentalizzazione, a schermo e spettro di tutt’altre intenzioni, di sedicenti gruppi rivoluzionari, fasulli o reali (e la memoria storica, fuori dell’allegoria, non può che correre alla strategia della tensione in Italia negli anni ’70 e ‘80). Nell’incontro con Rieti il Vice trova la risposta al suo dilemma (romanzesco per il Capo) nato fin dalle prime strumentali allusioni del Presidente a una telefonata (scherzo/minaccia?) ricevuta da Sandoz a nome di non bene identificati figli dell’ottantanove. Il dilemma era: I figli dell’ottantanove sono stati creati per uccidere Sandoz o Sandoz è stato ucciso per creare i figli dell’ottantanove? Finalità complementari come si vede, anche se primario appare il secondo corno del dilemma, dato che -afferma il Vice- la sicurezza del Potere (visibile e occulto), si fonda sulla insicurezza dei cittadini, di tutti i cittadini in effetti -aveva precisato Rieti- anche di quelli che, spargendo insicurezza, si credono sicuri. Con questo inabissarsi definitivo e trascolorare di ogni bandiera ideologico-rivoluzionaria (illuminismo, marxismo), l’inchiesta poliziesco-esistenziale del Vice-Sciascia si può considerare conclusa, ma non nel segno nullificante del Postmoderno. Il pessimismo porta sì il Vice a reinterpretare nell’incisione di Durer in termini ancor più crudamente fallimentari la Morte, quale stanco e mendicato approdo di una Vita altrettanto mendica di ideali e di opere, spingendolo a leggere il Diavolo come un alibi degli uomini che sanno fare meglio di lui, e il Cavaliere corazzato, né Cristo né Savonarola, ma la Vita-morte, la Vita-diavolo che avanza verso il Nulla, cioè la chiusa cittadella in cima al colle che è la cittadella della suprema verità, della suprema menzogna. Il pessimismo gli configura sì come insanabili e tragicamente normativi il reato omertoso, il Potere corrotto e corruttore, l’impunità mafiosa, la menzogna istituzionalizzata e viene prospettandogli per i bambini di oggi e di domani un terribile destino fra città-pollaio, ritualità consumistiche, ignoranza sclerotizzante e aberranti tecnologie biologiche (E c’era chi si preparava a farli nascere come mostri, magari prodigiosi, per un mondo mostruoso), mentre resta chiuso il cancello della preghiera, giardino desolato, deserto. Ma è significativo che l’ultimo capitolo si apra e si chiuda con un ritorno al tema del dolore fisico: quello che sveglia il Vice alla fine di sogni in cui qualcosa o qualcuno lo percuote al fianco, alla spalla, alla nuca, e quello che invece scompare cacciato dalla morte sul campo, quando gli sparano, mentre pur essendo in congedo, come un mulo alla stalla, sta andando di nuovo verso il suo ufficio: Gli spari li udì incommensurabilmente prima, gli parve, di sentirsene colpito… la vita se ne andava fluida, leggera. Il dolore era scomparso. Al diavolo la morfina, pensò! “Al diavolo la morfina” acquista densità di significato metaforico: è la sfida moralmente vincente, umana e civile di chi, poliziotto onesto, cittadino dissenziente, individuo libero, intellettuale solitario, non vuole farsi narcotizzare e come dignitosamente vive la Vita, altrettanto dignitosamente attraversa la “sua” morte. E il Vice spira, con coerenza ultima, nel rifiuto-irrisione anche della prevedibile e narcotizzante menzogna giornalistica e politica del giorno dopo: I figli dell’ottantanove colpiscono ancora. Ucciso il funzionario che sagacemente li braccava. Pensò: che confusione! Un che di intimamente eroico, pur nella inquietudine esistenziale (Porte aperte si chiude sulla parola paura, paura del processo storico allora in atto aperto su un abisso), e di distaccata fierezza resiste -come si vede- nella raffigurazione sia del Vice che del piccolo giudice, mediando una fede residua nel seme-uomo. Invece, un pianto cupo, nervoso scandisce e sigla (cap.12,13) le azioni dell’onesto brigadiere Antonio Lagandara assassino colpevole/incolpevole del corrotto commissario-capo della polizia giudiziaria nel romanzo breve Una storia semplice, che segna il punto più basso del pessimismo di Sciascia e della sua nausea vitale. Il malato professore Franzò, amico dell’assassinato ex diplomatico Giorgio Roccella dirà infatti al brigadiere lucidamente indagante che ad un certo punto della vita non è la speranza l’ultima a morire, ma il morire è l’ultima speranza. Questo del 1989 è un libro disperato, radicalmente scettico nelle conclusioni, e tuttavia non rinuncia ad essere provocatorio (provocatio alla latina) per il lettore nel titolo (“storia semplice” cioè di ordinaria corruzione e impunità!) e nella frase di Durrenmatt apposta come epigrafe: Ancora una volta voglio scandagliare scrupolosamente le possibilità che forse ancora restano alla giustizia. Quale giustizia, e garantita da chi? Nonostante quell’illuminazione anche serale e notturna degli uffici di polizia per dare l’impressione ai cittadini che in quegli uffici sempre sulla loro sicurezza si vegliava, poteva la Giustizia trionfare nel “giallo” tradizionale per l’identità dei fini (ricerca della verità e della giustizia) fra personaggio inquirente e società, ma non nel mondo contemporaneo (e nel giallo sciasciano) dove si è reso incolmabile il loro scollamento, ragione e moralità sconfitte, menzogna e verità indistinguibili. Una società che ritrova i suoi “equilibri” non eliminando da sé i crimini, ma coprendoli con il silenziare o uccidere gli “anticonformisti”, chi indaga tenace la verità (Il giorno della civetta, A ciascuno il suo, Il contesto, Toto modo…) e facendoli rientrare i crimini, con la loro variegata tipologia, nella norma del vivere, nella collettiva, egoistico/opportunistica, indifferenza. La narrazione, nudamente referenziale, torna in Una storia semplice alla Sicilia, a una vicenda di mafia e di droga. Lo sguardo amaro dello scrittore ormai prossimo alla morte volutamente circoscrive la squallida vicenda fra i falò rituali della rutilante e rombante festa di san Giuseppe falegname e i preparativi formali dei funerali solenni per il commissario-capo, la cui salma beneficerà della pia (?) benedizione di un padre Cricco mascherato con nicchio cotta e stola ma complice, come il commissario, dei trafficanti e degli assassini. Sciascia marca anche qui del costume quotidiano festaiole alienazioni, ciniche ipocrisie, silenzi interessati. Un episodio emblematico delle opposizioni che strutturano il libro (candore/onestà-corruzione/torbida clandestinità) è quello del primo sopralluogo (cap.2) nel villino della vittima davvero grazioso ma con molti segni di disgregazione, di rovina, così come la contrada Cotugno in cui è ubicato: verdeggiante la collina, ma il fiumiciattolo ai suoi piedi è ormai un alveo pietroso, di pietre bianche come ossame. Il brigadiere e i due agenti entrati dalla finestra trovano il Roccella riverso e ammazzato sulla scrivania con un grumo nerastro tra la mandibola e la tempia entro una messinscena che vorrebbe accreditare il suicidio, ma il poliziotto, troppo attento ai particolari, resta subito scettico e si colloca pirandellianamente oltre l’apparenza. Da notare l’identificazione (che equivale a un’altra dichiarazione di poetica) che Sciascia attua fra il lavoro di osservazione sul campo del brigadiere in funzione del rapporto scritto che gli toccava poi fare e il modo di essere e operare degli scrittori italiani del meridione, siciliani in specie (alias Verga, Pirandello, De Roberto, Brancati…e qui lo stesso Sciascia) che muovono dal “reale” e da condizioni spirituali affini a quella del sottufficiale Lagandara: il fatto di dovere scrivere delle cose che vedeva (sic!), la preoccupazione, l’angoscia quasi (sic!), dava alla sua mente -precisa lo scrittore- una capacità di selezionare, di scelta, di essenzialità per cui sensato ed acuto finiva con l’essere (nonostante i non molti anni di scuola e le poche letture del poliziotto) quel che poi nella rete dello scrivere restava… E la scoperta che il brigadiere fa, ispezionando la casa che non da il senso di essere disabitata allo stesso modo dei lucidi, nuovi, catenacci che chiudono i magazzini lungo il recinto, e salendo dalla cucina spaziosa per una porticina su per una scala stretta e buia fino al solaio, è davvero singolare. In linea con l’avanzato anticlericalismo di Sciascia, nutrito però di nostalgica, coerente, purezza evangelica, il poliziotto si ritrova in un ambiente vastissimo e buio, dove alla luce debole dei fiammiferi che viene accendendo vede un ingombro di poltrone, sedie sfondate, casse, cornici vuote, panneggi polverosi e tutt’attorno una decina di busti-reliquiari di santi dorati su piedistalli barocchi, fra i quali spicca uno più grande, d’argento il petto, nera la mantellina, la faccia incagnata. La reazione è di fuga/asfissia: un tetto morto pieno di santi -spiega Lagandara all’agente- …e si sentiva come se polvere, ragnatele e muffe gli fossero piovute addosso. Tornò a scavalcare la finestra per ritrovare la mattinata fredda e splendida, il sole, l’erba gocciolante di brina. Avverte dunque il brigadiere la necessità prepotente di riguadagnare la luce abbagliante della mattina di marzo che ha aperto il capitolo, una ”luce” corsa però, come tutte le pagine del libro (per il “male storico”) dal retrogusto, o controcanto che dir si voglia, risentito dell’ironia dello scrittore, che scaglierà ancora altri due a fondo contro un certo cattolicesimo ipocrita e di facciata. Nel cap. 10, quando padre Cricco, bell’uomo alto e solenne nella veste talare (sic!) e il commissario riguardoso, complimentoso si congratulano reciprocamente di essere il primo un prete all’antica che veste ancora da prete, e il secondo un cattolico all’antica (Buon per noi…), e nel cap. 15, quando volutamente e ferocemente Sciascia gioca equivocando sul significato della parola parrocchia (in controluce invece “consorteria”) in bocca a padre Cricco! Uno Sciascia non fideista che, dialogando con l’amico arciprete don Alfonso Puma, badava tuttavia a sottolineare di leggere spesso i Vangeli per caricarsi come un orologio per le sue battaglie civili, rammaricandosi della mancanza, nell’esperienza quotidiana, di preti-preti in senso genuino. E’ perciò contro ogni torbida consorteria clericale, politica, mafiosa che si eleva un’ultima volta la protesta/sfida dell’autore. Quello che mancava -annota lo scrittore con sferzante sarcasmo- all’onesto brigadiere di polizia, figlio di un bracciante divenuto potatore, era lo spirito di corpo, il considerare parte maggiore del tutto il corpo a cui apparteneva, ritenerlo infallibile e nella eventuale fallibilità, intoccabile, traboccante di ragione soprattutto quando aveva torto. Quello spirito di corpo che invece avranno magistrato, questore, colonnello dei carabinieri nel fabbricare la verità di comodo ultima che sarà poi diffusa dai giornali: brigadiere uccide incidentalmente, mentre pulisce la pistola, il commissario capo della polizia giudiziaria. Colpevole invece dell’assassinio dell’ex diplomatico Roccella, inaspettatamente rientrato nel suo villino di Monterosso divenuto in sua assenza centro di smistamento di droga (i magazzini dai lucidi catenacci e dall’odore indefinibile) e deposito clandestino (nel solaio) di un famoso dipinto rubato anni prima, risulta proprio il commissario, complice, come detto, della banda e di padre Cricco “custode” inaffidabile dei beni trascurati del diplomatico e a sua volta coinvolto negli altri due assassinii del capostazione di Monterosso e del suo manovale, anch’essi membri della banda. Poiché il brigadiere ha scoperto la verità, il commissario tenta di ucciderlo, fingendo di pulire la sua pistola, ma Lagandara prontamente lo previene, uccidendolo. La “falsa verità” che copre la verità effettuale si affiancherà all’impunità finale di padre Cricco perché l’uomo della Volvo che l’ha visto alla stazione di Monterosso con gli assassini, per evitare nuovi guai dopo la carcerazione seguita alla sua prima “spontanea” deposizione, non lo denuncerà alla questura, preferendo allontanarsi cantando dalla città e andando verso casa. Fra cittadini che chiudono gli occhi e organi istituzionali resisi purtroppo di basso profilo (assenze abituali del questore, corruzione del commissario omicida, rivalità fra arma dei carabinieri e corpo di polizia, ottusità mentale e mala fede del procuratore che propone di ribaltare le cose dicendo che è il brigadiere a mentire, verità addomesticate…), l’unico tragicamente smarrito e sconvolto è il brigadiere. Appassionato al suo mestiere, teso alla laurea in legge per fare carriera, e costretto invece ad uccidere per autodifesa, il suo pianto (cominciò a piangere e a battere i denti), gonfio di delusione personale (stiamo insieme da tre anni, nello stesso ufficio -dice sfogandosi al professore Franzò), pregno di rivolta impotente e di disperata sconfitta esistenziale (nell’ufficio del procuratore c’era anche… come imputato davanti alla Corte d’Assise il brigadiere) contrasta e stride vistosamente con il cantare dell’uomo della Volvo nel quale Sciascia metaforizza la fuga dalle responsabilità del cittadino comune fra cinica e/o indifferente leggerezza e totale estraneità/diffidenza verso lo Stato e le Istituzioni. Di metafora e allusiva autocitazione sanno anche le lettere di Garibaldi e di Pirandello (vedi Il quarantotto e i saggi pirandelliani) che Giorgio Roccella, tornando improvvisamente da Edimburgo a Monterosso avrebbe voluto recuperare da una cassa per lavorarci un po’ su, quasi a segnalare lo scrittore la continuità di una Sicilia “specchio del mondo” fra cicliche delusioni storiche e inattingibili sponde ideali. Una oscillazione di atteggiamenti dunque nell’ultimo Sciascia, e una tentazione di “resa” di fronte a quel furbesco/beffardo finale: Riprese cantando la strada verso casa. E se in Nero su nero (1979) avevamo letto che nessuna verità si saprà mai riguardo a fatti delittuosi che abbiano anche minima attinenza con la gestione del potere, a tutto ciò resta sempre sotteso l’accoramento che ne Il cavaliere e la morte gli ha fatto scrivere: Ancora bella, la vita, ma per chi ancora ne era degno.